靖国神社とはどんな場所?

「靖国神社 英霊 一覧」というキーワードで検索すると、政治的な議論ばかりが目につきます。しかし、その裏側には246万人を超える一人ひとりの命が存在しています。本記事では、靖国神社公式サイトとWikipediaをもとに、英霊一覧の意味や背景、そして私たちにできる向き合い方を、わかりやすく丁寧に解説します。

建立の経緯と招魂社からの成り立ち

靖国神社は1869年(明治2年)、明治政府により「東京招魂社」として創建されました。戊辰戦争における新政府側の戦没者を慰霊・顕彰することを目的に始まり、1879年には「靖国神社」と改称されました。靖国とは「国を靖(やす)んずる」こと、すなわち平和で安定した国家を願う意味が込められています。

以降、西南戦争、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変、日中戦争、太平洋戦争など、日本が関わったすべての戦争で亡くなった人々が合祀されてきました。その数は2024年現在で246万6千柱を超えています。

戦後、靖国神社は国家管理から離れ、宗教法人として再出発しましたが、その歴史的な役割や象徴性は今も変わりません。

公式に掲げる「靖く国を楽しむ」意味合い

靖国神社の公式サイトには、「祖国を思い、命を捧げた方々に感謝と敬意を示す場所」としての立場が明記されています。「靖国」という名は、戦没者の犠牲の上に成り立つ平和を誓い、国の安寧を祈る意味を持っています。

また、公式サイトでは「平和の尊さを未来に語り継ぐ」ことも重要な使命として強調されており、追悼の場であると同時に、戦争の記憶を学び・伝える場としての役割を担っているのです。

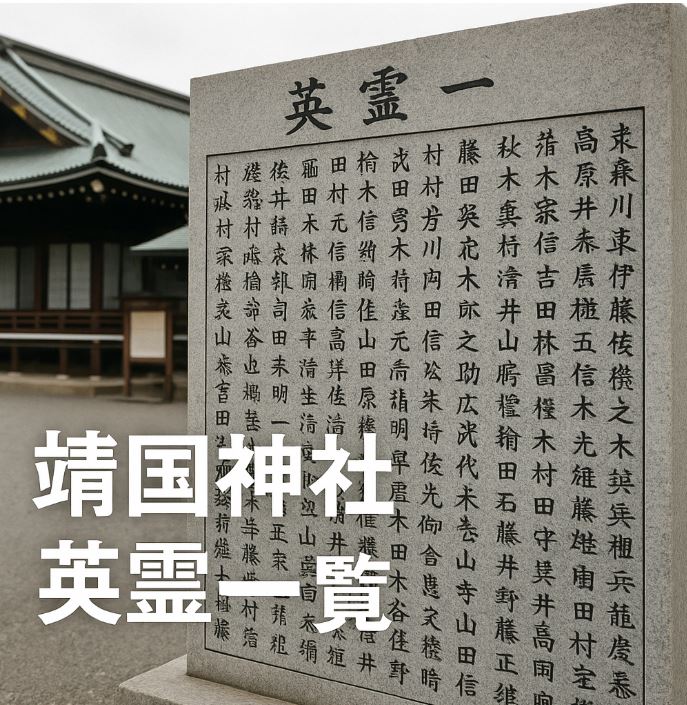

英霊展示の仕組み(遊就館や社頭掲示)

靖国神社境内には、戦没者に関する資料を展示する「遊就館」が併設されています。ここでは、戦争の歴史に関する展示のほか、戦没者が残した遺書や写真、遺品なども公開されており、個々の英霊の人生に触れることができます。

また、社殿の近くには英霊の名前や出身地を掲示する板もあり、参拝者は「名前で見る戦没者」の存在を感じられるようになっています。こうした取り組みは、英霊を「数」ではなく「個」として捉えるための重要な工夫といえるでしょう。

総数246万柱超の英霊とは何か

靖国神社に祀られる「英霊」とは、原則として公務により戦死・殉職した者を指します。対象は軍人・軍属にとどまらず、戦地に動員された学徒や看護婦、民間従軍者も含まれます。

これらの英霊は神道の「みたま」として祀られ、宗教的背景にかかわらず、靖国神社の祭祀により等しく顕彰されます。神社としての宗教的立場から、すべての英霊は「国家のために尽くした存在」として捉えられています。

戦争遺品との向き合い方

遊就館に展示されている遺品や遺書は、戦争を体験していない世代にとって、当時の状況を知る貴重な資料です。そこには家族への想いや、国の将来を案じる言葉が綴られ、戦争の非情さと同時に、英霊たちの優しさや誠実さも伝わってきます。

戦没者が遺した遺品は、「戦争を繰り返してはならない」という強いメッセージを私たちに投げかけています。

英霊一覧を見る方法

公式サイト内での検索法

靖国神社の英霊一覧は、公式ウェブサイト上で一般公開されていません。プライバシー保護や遺族感情への配慮により、全名簿の公開は行われていないのです。

しかし、遺族や関係者が個別に申請することで、英霊の名前や詳細な情報を確認することが可能です。申請時には氏名や出身地、所属部隊などの情報が必要で、社務所を通じて確認できます。

氏名・出身地・戦歴など情報の構成

照会できる英霊情報には、「氏名」「死亡日」「戦死場所」「所属部隊」などが含まれます。これらの情報は、戦争の経過を個人の視点で読み解くために非常に重要です。

また、遊就館などの展示では、戦争ごとの区分や出身地ごとの一覧が掲示されていることもあります。

遊就館展示と英霊の遺書掲示

遊就館では、特攻隊員や若くして亡くなった学徒の遺書などが展示されています。これらは、戦死者の「心の声」を感じ取れる貴重な資料です。

母や妻、子どもに宛てた手紙には、死を前にした人間の強さと優しさがにじんでおり、多くの来館者が胸を打たれる展示の一つとなっています。

書籍『英霊の言乃葉』の活用

靖国神社では、戦没者の遺書や詩文をまとめた書籍『英霊の言乃葉』を刊行しています。この書籍は一般向けに販売されており、家庭でも英霊の言葉を読むことができます。

文章の多くは短く、率直で、無骨なものですが、そこにこそ本物の心情が現れています。学校や平和学習にも活用されることがあり、命の重みや平和の尊さを実感できる一冊です。

一覧の精度と注意点

靖国神社における合祀記録は、政府資料や戦地からの報告を基に作成されています。しかし、特に太平洋戦争末期の混乱期には、記録が残っていない戦死者もおり、すべてが網羅されているわけではありません。

また、合祀に対して遺族が異議を唱える「合祀拒否問題」も存在しており、戦後の宗教観や個人の信条と国家の慰霊行為との間に複雑な問題があることも事実です。

英霊の数と背景データ

戊辰戦争から太平洋戦争まで246万柱以上

靖国神社に祀られている英霊の数は、2024年時点で2,466,532柱と発表されています。この数字は、明治維新の戊辰戦争から、日清・日露・第一次世界大戦・日中戦争・太平洋戦争などを通して、公務で亡くなった戦没者すべてを含んでいます。

この膨大な数の英霊は、単なる戦争の記録ではなく、日本近代史の積み重ねそのものでもあります。

主な戦役ごとの柱数(例:日露戦争 8.8万、太平洋戦争 213万柱)

以下の表は、靖国神社に合祀されている戦争別の英霊柱数の目安です(推定値):

| 戦争名 | 合祀数(目安) |

|---|---|

| 戊辰戦争 | 約3,500柱 |

| 西南戦争 | 約6,900柱 |

| 日清戦争 | 約13,000柱 |

| 日露戦争 | 約88,000柱 |

| 第一次世界大戦 | 約4,000柱 |

| 支那事変(1937年以降) | 約190,000柱 |

| 太平洋戦争 | 約2,130,000柱 |

これらの数字からも、太平洋戦争がどれほど大規模で苛烈な戦争だったかがわかります。

軍人以外にも含まれる多様な英霊(看護婦・学徒動員など)

靖国神社に祀られているのは軍人だけではありません。戦地で戦傷者の世話をしていた看護婦や、学徒出陣として大学を中退し戦地へ赴いた若者たち、軍属として前線に送られた民間技術者なども含まれています。

たとえば、爆撃を受けた船の上で、負傷兵の看護中に命を落とした看護婦も、靖国神社で英霊として祀られています。そうした存在は、戦争の重さが一部の職業だけでなく、社会全体に及んでいたことを象徴しています。

外国出身者・旧植民地出身者も合祀

靖国神社には、旧日本統治下の朝鮮半島や台湾出身者なども英霊として合祀されています。彼らは日本軍に徴兵・志願して従軍し、戦場で命を落としました。

日本政府は、当時の法的地位から「日本国民」として彼らを扱い、靖国神社も国に殉じたものとして合祀しました。一方で、韓国や台湾ではこれを問題視する声もあり、「本人や遺族の意思に反して合祀されている」との批判も見られます。

この点については、歴史観や宗教観の違いが複雑に絡んでおり、日韓・日台関係でもたびたび話題になるテーマです。

代表的な英霊のエピソード

坂本龍馬・吉田松陰など幕末志士

靖国神社では、幕末の志士たちも合祀対象となっています。たとえば吉田松陰や坂本龍馬のような人物は、幕府に処刑されたり暗殺されたりしたものの、国家に尽くしたとみなされ、明治新政府によって英霊として祀られました。

彼らの行動は、明治維新という国家の大転換に大きな影響を与えており、「近代日本の礎を築いた存在」として今でも広く知られています。

従軍看護婦、学徒動員で戦死した方々

戦場に従軍した看護婦や、大学を中退して兵士として出征した学徒たちの多くも靖国神社に祀られています。彼らの中には、遺書の中で「もっと学びたかった」「家族に会いたかった」と語る人もいました。

戦後、こうした若者たちの遺書は書籍や展示で広く紹介され、戦争の無念さと命の重みを伝えています。

太平洋戦争における個別の逸話や遺書から見える声

靖国神社に保管されている遺書や記録には、特攻隊員や戦地での若者たちが家族に宛てた最後の言葉が残っています。

「母さん、ありがとう」「妻よ、元気で子どもを育ててくれ」といった文章は、戦争の厳しさだけでなく、人としての愛や責任感があふれたメッセージです。

地域別ローカルヒーローの顔ぶれ

靖国神社に祀られる英霊の中には、地元で語り継がれる英雄的存在も多くいます。例えば、地元の学校に銅像が立っていたり、記念碑が設置されていたりするケースもあります。

地域の郷土資料館などで、英霊の遺品や写真を展示しているところもあり、子どもたちの平和学習の一環としても活用されています。

英霊から学ぶ現代へのメッセージ

英霊の遺した言葉や行動には、「命とはなにか」「国家とはなにか」という問いが込められています。戦争体験者が少なくなる中、私たちはその記憶をどう語り継ぎ、未来に何を残すかが問われています。

英霊を巡る議論と未来へ

靖国神社を巡る歴史的・政治的な論争

靖国神社には、1978年にA級戦犯として裁かれた14人が合祀されたことが判明して以降、政治・外交問題としてたびたび議論が起きています。これにより、昭和天皇が靖国神社の親拝を中止したとも言われており、国内外に大きな波紋を呼びました。

一部の近隣諸国では「戦争責任を曖昧にする行為」として批判されており、公式参拝が国際問題化する要因にもなっています。一方で、国内では「忠魂を祀る場であり、誰であれ命を捧げた人々は等しく祀るべきだ」との声も多く、賛否が分かれています。

参拝や資料公開の是非・賛否の声

政治家や首相の靖国神社参拝は、憲法の政教分離原則や外交的配慮の観点からも、常に注目されています。私的参拝として行われることもありますが、公式参拝と捉えられることも多く、国内外から批判や賛同の声が上がります。

資料公開に関しても、合祀名簿の非公開や展示内容の一部に対して、「歴史認識が一面的である」との指摘があります。その一方で、英霊や遺族のプライバシー保護を理由とする非公開の立場にも一定の理解が示されています。

教育現場や自治体での英霊リストの活用事例

一部の学校や自治体では、地域出身の戦没者に焦点を当てた平和学習や追悼イベントが行われています。学校教育では、英霊の手紙や写真、遺族の話などを通じて戦争の実像を学ぶ取り組みが進められています。

また、地元の公民館や郷土資料館で、英霊をテーマにした特別展が開催されることもあり、地域に根ざした「平和の継承」が行われています。

個人史・家族史につなげるためのヒント

自分の祖先が靖国神社に祀られているかどうかを調べるには、靖国神社社務所に問い合わせをする必要があります。必要な情報を提供すれば、合祀の有無や記録内容を確認できる場合があります。

こうした調査は、単なる歴史の確認にとどまらず、「家族の物語」を再発見する機会にもなります。一族の記憶をたどり、次世代に語り継ぐきっかけとして活用する人も増えています。

今後の情報公開や理解促進への可能性

現代では、デジタル技術を活用した記録保存や公開が進みつつあり、今後はより多くの人がオンライン上で英霊の記録にアクセスできる可能性もあります。

また、戦争経験のない世代への理解促進のため、多言語化や教育連携、ドキュメンタリー制作などの取り組みが求められています。戦争の記憶を風化させないために、英霊に関する情報の開示と継承は、今後ますます重要になるでしょう。

まとめ:靖国神社の英霊一覧から見えるもの

靖国神社に祀られる246万人以上の英霊は、日本の戦争の歴史そのものであり、一人ひとりが命を懸けた証でもあります。軍人だけでなく、看護婦や学徒、外国出身者まで含まれる多様な背景を持った彼らの存在は、過去の戦争が社会全体を巻き込んだ出来事だったことを示しています。

一方で、戦犯の合祀や政治家の参拝をめぐる議論も絶えず、靖国神社は常に時代の価値観と向き合ってきました。そのなかで重要なのは、英霊の存在を「誰かの命」として捉え、尊厳を持って理解することです。

英霊たちの遺した言葉や資料は、現代を生きる私たちに「命の重み」「平和の大切さ」「歴史とどう向き合うか」という問いを投げかけています。今こそ、靖国神社と英霊の意味を、偏見なく、多角的に捉え直す時ではないでしょうか。

コメント