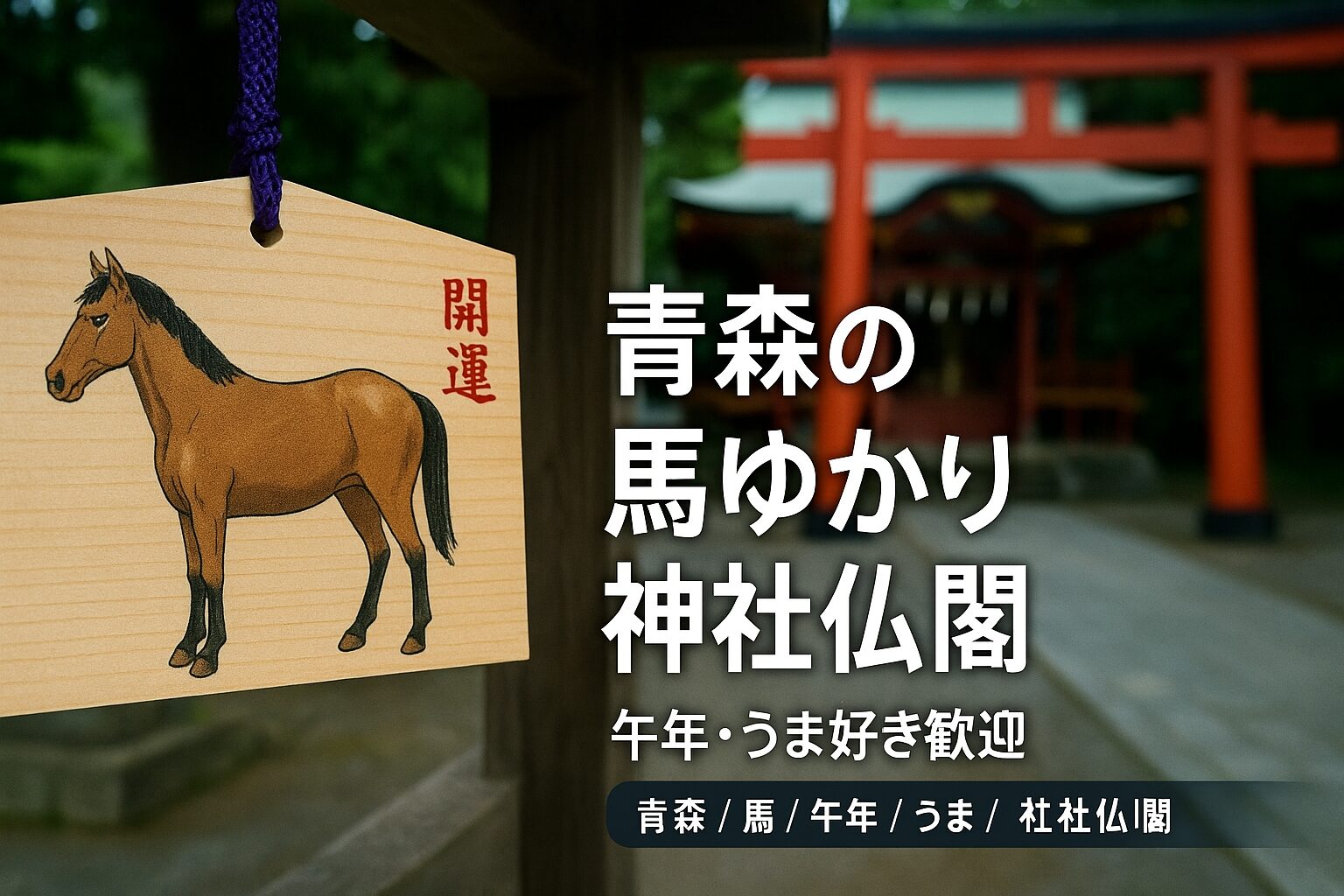

旅の基本(青森×馬×午年の基礎知識)

「午(うま)」にちなんだ神社仏閣を青森で巡るなら、まずは八戸・五戸・七戸の三拠点へ。八戸では八幡馬のふるさと櫛引八幡宮、五戸では馬の神さまを祀る駒形神社、七戸では花松神社と馬頭観音の世界。雪と新緑、紅葉と祭礼——四季のうつろいの中で、馬と人が紡いだ物語に会いに行きませんか。参拝の作法や持ち物、モデルコースや予算表までまとめたので、今日から無理なく計画を動かせます。干支の午の日に合わせて、あなたの“最初の一歩”を書き出すところから始めましょう。

青森で“うま”文化が根付いた理由をやさしく解説

青森、とくに南部地方は古くから良馬の産地として知られ、農耕や運搬だけでなく軍馬としても重要でした。牧野や馬市が各地にあり、人の暮らしと馬は一体。八戸では木彫りの郷土玩具「八幡馬(やわたうま)」が祝い事の贈り物として広まり、家の門口や床の間に飾る風習も根づきました。背後には、地域の鎮守である櫛引八幡宮の信仰や、馬の安全を祈る祭礼の積み重ねがあります。道ばたや峠で見かける「馬頭観音」は、いわば馬への感謝碑。こうした信仰の痕跡が町のいたる所に残っているのが青森旅の醍醐味で、社(やしろ)を巡ると、暮らしの歴史や職人の技、祭礼の躍動まで一気につながって見えてきます。まずは八戸・五戸・七戸を軸に、馬と人が歩んだ時間を辿ってみましょう。

午年にまつわる開運の考え方と参り方のキホン

干支の「午(うま)」は勢い・前進・機運の高まりを象徴します。干支別の守り本尊では、午年生まれの守護は勢至菩薩(せいしぼさつ)。知恵の光で迷いを照らし、正しい方向へ踏み出す力を授けるとされます。参拝日は「十二支の午の日」に合わせると気持ちの区切りがつきやすく、目標管理にも向いています。なお“初午”は稲荷神社の祭日で、趣旨が異なります。行事に参加する場合は稲荷社の予定を確認しましょう。作法は鳥居で一礼→手水で左手・右手・口→拝殿で二拝二拍手一拝→最後に一礼。願いは「誰が、いつまでに、何を」まで具体化して唱えるのがコツです。参拝前に手帳へ一行で目標を書き、帰宅後に最初の一歩を実行すると効果が続きます。

「絵馬」「御朱印」をもっと楽しむ小ワザ

絵馬は「願い」と「背景」をセットで書くと後で読み返したときに物語が蘇ります。例:「2025年春、八戸で挑戦スタート。家族全員が健康で、それぞれの目標に向けて前進できますように」。裏に日付・訪問ルート・同行者を書けば旅記録としても秀逸。御朱印は参拝の証。混み具合や書き手不在時は書置きをいただくのがスマートです。袋や栞をまとめる透明ポケットを1枚用意すると散らからず、雨の日も安心。八戸なら八幡馬意匠の御守や木札も多いので、色(勝負=赤、健康=緑、交通=青など)で選ぶと気分が上がります。SNSには位置情報の誤りがないか必ず確認を。境内での撮影は他の参拝者や神事の妨げにならないよう静かに行いましょう。

服装・持ち物・マナー:初めてでも失敗しないポイント

境内は砂利や土の道が中心。歩きやすいスニーカーや防滑のブーツが安心です。冬の青森は冷え込みと積雪が厳しいため、保温インナー・手袋・ネックウォーマー、靴は滑り止め付きが心強い味方。手水の後に使える速乾タオル、授与品を守る小さなビニール袋、絵馬用の油性ペン、そして小銭を少し多めに。鳥居の中央は神さまの通り道なので端を歩く、拝殿前では帽子を取り、会話は控えめに——これだけ守れば大丈夫。写真は案内表示の可否を確認し、祈祷・祭礼中はしまうのが鉄則。車で訪れる場合は近隣の生活道路や農道の通行を妨げない駐車を徹底しましょう。

季節別の楽しみ方(雪景色・新緑・紅葉・祭り)

春は新緑が境内を明るくし、学業・仕事のスタート祈願に最適。夏は朝夕の風が心地よく、木陰が多い社叢(しゃそう)散策が楽しい季節です。秋は紅葉と祭礼が重なり、古式ゆかしい神事や武芸の奉納(流鏑馬など)に出会えるチャンス。冬は凛とした空気の中で心が静まり、雪化粧の社殿がいっそう神秘的に映ります。積雪期は滑り止めと時間の余裕を確保し、日没前の行動を意識して計画を。いずれの季節も、公式の祭礼日程や拝観情報を旅程直前に確認する習慣をつけると安心です。社務所の掲示や地域観光サイトの最新案内も見落とさないようにしましょう。

八戸・櫛引八幡宮:八幡馬と流鏑馬の聖地を歩く

八幡馬(やわたうま)の由来と選び方

八幡馬は八戸を中心に伝わる木彫りの馬。婚礼・新築・出産など人生の節目に贈られてきました。名の由来は、櫛引八幡宮の祭礼で参詣者向けに馬の玩具が売られたことに由来すると伝わります。模様や配色には「親子馬」「夫婦和合」「豊作祈願」などの意味づけがあり、贈る相手の節目や願いに合わせて選ぶのが楽しいポイント。旅の記念に選ぶなら、飾る場所を先に決めてサイズを選定すると失敗がありません。玄関やリビングの目線の高さに置くと表情が生き、木目の美しさも映えます。職人の銘や産地表示、塗りの丁寧さもチェック。箱や台座の有無、手入れの仕方(乾いた柔らかい布で拭く、直射日光を避ける)まで覚えておくと末長く楽しめます。

境内のみどころと参拝ルート

参道の静けさを味わいながら総門をくぐり、まずは拝殿で参拝。次に併設の国宝館へ向かいましょう。ここでは国宝「赤糸威鎧(兜・大袖付)」(通称:菊一文字の鎧兜)と**国宝「白糸威褄取鎧(兜・大袖付)」**を中心に、鎌倉末~南北朝期の名品を間近で鑑賞できます。糸威(いとおどし)の色調や金具の文様、革細工の技法を意識して見ると、南部の武家文化と神社の歴史が立体的に伝わってきます。展示替えや貸出で一部不在の時期もあるため、訪問前に開館情報を確認するのが理想。参拝→国宝館(30〜45分)→再び拝殿で感謝の一礼、という順路にすると心がすっと整います。社叢の巨木や馬にちなむ境内社も見落とさず巡りましょう。

祈願のコツ(家内安全・勝負運・学業など)

八幡さまは武の守り神として、挑戦の後押しを願う参拝者が多いのが特徴です。勝負運を願うなら「大会名・対戦相手・期日」を紙に書いて胸に当て、深呼吸してから二拝二拍手一拝。家内安全や交通安全は、家族の名前を心の中で丁寧に読み上げるのがよいでしょう。御守は“今いちばん大切な願い”に一つを絞るのが集中の秘訣。参拝後は「今日やる三つの行動」(例:30分勉強、資料1枚仕上げ、10分ストレッチ)をその場で決め、帰宅後に即スタート。神頼みと行動を同時に進めると、祈りが日常に定着します。

授与品&記念品チェックリスト

⛩ 御守(勝守・学業・交通安全など)/ 御朱印(繁忙時は書置きの有無を確認)/ 絵馬(願いは一行で具体的に)/ 八幡馬(サイズ・意匠・台座の有無)——この4点が“王道セット”。祭礼シーズンには、境内や周辺で八幡馬関連の品が並ぶこともあります。八幡馬を贈り物にする場合は、相手の新居や職場の雰囲気に合う色味を選ぶと喜ばれます。木地の香りや塗りの艶は実物でこそわかるので、可能なら現地で手に取って確かめたいところ。壊れやすいパーツは少ないものの、持ち帰り用の緩衝材や小箱があると安心です。

アクセスと滞在プラン(所要時間・周辺スポット)

JR八戸駅から車で約10分、市中心部からは約20分が目安。路線バスは「櫛引八幡宮前」下車で便利です。国宝館は原則9:00〜17:00の開館(最終入館や休館日は要確認)。参拝と国宝館鑑賞で1.5〜2時間を見込み、昼食は八戸名物のせんべい汁やサバ料理へ。バス利用は本数の少ない時間帯もあるため、往復時刻の確認を。車なら八戸ICからのアクセスも良好です。体力に余裕があれば、周辺の博物館・美術館・朝市などもルートに加えると満足度が上がります。冬季は路面状況により時間が延びるため余裕を持った行程を。

五戸・駒形神社:馬の神さまに願う旅

馬ゆかりの由緒と地域に根付く信仰

五戸町の駒形神社は、かつて高間館(こうまだけ)に「正善社」として鎮座し、馬の守護神として尊ばれた古社を前身とします。のちに現在地へ遷り、明治期に駒形神社へ改称しました。南部地方は古来より馬産が盛んで、放牧や馬市の文化が生活のリズムを形づくってきました。社には、農耕や運搬、軍用に至るまで地域を支えた馬への感謝が息づき、春秋の祭礼では安全・豊作・家業繁栄を祈る姿が今も見られます。鳥居や狛犬、拝殿の造作は素朴で味わい深く、山里の静けさの中で心を休めるのに最適。社名に「駒」をいただく社は近隣にも点在するため、住所を確かめて訪ねると迷いません。

静かな境内で心を整える参り方

朝の境内は清々しく、風の音や小鳥の声がよく響きます。鳥居で一礼してから手水で身を清め、拝殿ではまず日常への感謝を静かに伝えましょう。馬と縁の深い社では、旅の無事、仕事や学びの前進、家族やペットの健やかさを祈る人が多く見られます。参拝はゆっくり、足元の苔や段差に注意しながら。願いごとは“ひとつ”に絞るのが集中のコツで、終えたら境内の空気を胸いっぱいに吸い込み、背筋を伸ばして一礼。帰宅後すぐに「最初の一歩」を実行できるよう、メモ帳に小さな行動を書き込み、スマホのリマインダーにもセットしておくと継続しやすくなります。

願いごと別の祈り方アイデア

勝負運は「相手・期日・必要な準備」をメモに書いて胸ポケットへ。二拝二拍手一拝のあと、深呼吸して心の中で一度だけ読み上げます。交通安全なら、キーケースや免許証ケースをそっと握りしめ、家族の名前を順に唱えると気持ちが整います。家内安全は、近々の予定(入試、健康診断、転勤など)を書いた小紙片を財布に入れておき、成就したら境内で感謝の一礼を。仕事運は、今月の数値目標を明文化し、帰宅後の“15分タスク”を一つ決めるのが実行力を高める近道。ご縁祈願は、相手像を「価値観・時間の使い方・暮らし方」の三点で具体化すると心がぶれません。

行き方・駐車・周辺の立ち寄り

五戸町中心部へはJR八戸駅から車で約20分、三沢空港からは約45分が目安。路線バスもありますが本数に波があるため、行きと帰りの時刻を先に決めておくと安心です。「駒形神社」の名を持つ社が町内に複数あるため、地図アプリで目的地の住所を必ず確認しましょう。駐車は案内に従い、周辺の生活道路をふさがないこと。時間があれば直売所で地場の肉・野菜・味噌などを購入したり、食堂で南部の郷土料理に触れるのも楽しみです。冬季は路面凍結が起こりやすいので、装備と時間の余裕を。参拝は日没前に終える計画が安全です。

参拝前後に楽しむご当地みやげ

五戸周辺では、馬をモチーフにした根付や小物、焼印入りの菓子など、素朴で温かな品に出会えます。八戸方面へ戻るなら、八幡馬の民芸店で色やサイズ違いを見比べるのも一案。旅ノートには、授与品の袋やパンフを貼り、願いの言葉と一緒に記録すると後で読み返す楽しみが増します。冬の外歩きは体力を奪われやすいので、保温ボトルに温かいお茶を用意しておくと快適。贈り物にする場合は、飾る場所や受け取る人の好みを想像し、落ち着いた色味や木地を活かした品を選ぶと長く愛用してもらえます。帰宅後は御守の有効期限を手帳にメモし、1年後の更新時期を忘れない工夫を。

七戸・花松神社と「馬頭観音」を知る

花松神社が“馬の神さま”として親しまれる理由

七戸町の花松神社は、衣食住の守護である保食命(うけもちのみこと)を主祭神とし、地域の馬産の歴史から馬頭観音もあわせて祀られてきました。上北地方は古くから放牧が行われ、馬とともに暮らす営みが信仰の形を育ててきた土地柄です。社は緑に包まれ、朝夕はとくに静謐。七戸十和田駅から車で約10分とアクセスしやすく、八戸・五戸の旅に組み込みやすいのも魅力。境内では、交通安全・健勝・仕事の着実な前進など、日常に直結する願いを丁寧に祈る参拝者が目立ちます。旅程に余裕があれば、近隣の資料展示や道の駅も加え、地域の歴史と食を一緒に味わいましょう。

馬頭観音って何?やさしく図解で理解

馬頭観音(ばとうかんのん)は観音菩薩の変化身の一つで、頭上に馬頭をいただくのが特徴です。農耕や運搬の相棒として人と働いた馬を供養し、無病息災や安全を祈るため、江戸期以降は村の入口・峠・辻などに石塔が数多く建てられました。青森県内にも馬頭観音の碑が点在し、地域の生活史や交通の要衝を今に伝えています。旅の途中で出会ったら、手を合わせて「ありがとう」と小さく感謝を。苔むした表面の文様や銘を読むと、その場所を行き交った人々の祈りが胸に届きます。写真に残す際は、周囲の通行を妨げない位置から静かに撮影し、碑を傷つけない配慮を忘れないようにしましょう。

祈願のテーマ例(交通安全・健勝・仕事運など)

花松神社では、日々の移動を支える交通安全、挑戦を続けるための健勝、着実な仕事運の三本柱が人気です。交通安全は「出発前点検・休憩間隔・帰宅時刻」の三つを決めて祈ると日常に落ちやすく、健勝は「睡眠・食事・運動」の具体的な一歩(例:就寝23時、朝に果物、1日20分歩く)を宣言。仕事運は「今日やる最重要タスク」を一つに絞り、境内で締切を心の中で読み上げるのが効果的です。お願いを欲張らず、テーマを一つに絞ると集中力が高まり、帰宅後の実行につながります。写真投稿時は社名・所在地の表記を見直し、誤記を避けましょう。

参拝の流れと注意点(写真・マナー)

手水舎では柄杓に口を直接つけず、左手→右手→口の順で清め、最後に柄杓を立てて柄を流します。拝殿では深い呼吸で心を静め、二拝二拍手一拝。鈴や賽銭は掲示の案内に従いましょう。撮影は周囲の参拝者が写り込まない角度を選び、祈祷や神事の最中は控えるのがマナー。雨や雪の日は足元が滑りやすいため、段差・苔・石畳に注意して歩きます。帰り際、境内の小祠や社叢にも目を向けると、土地の信仰の広がりが感じられます。ゴミは持ち帰り、車で来た場合はバックで出られる向きに停めると安全。最後に鳥居の外で振り返り、感謝の一礼を忘れずに。

七戸・青森市エリアの回り方ヒント

七戸十和田駅から花松神社へは車で約10分。駅前のレンタカーやタクシーを活用すると短時間でも効率よく巡れます。時間に余裕があれば青森市方面へも足をのばし、資料展示や馬頭観音の石碑を訪ねると理解が深まります。道の駅ではりんごや加工品が豊富で、保冷バッグが活躍。冬は日暮れが早いので、16時頃までに参拝を終える計画に。ナビ設定は「青森県上北郡七戸町字花松林ノ根17(花松神社)」が迷いにくい目印です。悪天候時は予定を詰めすぎず、温泉や資料館でゆっくり学ぶ“プランB”も用意しておくと安心です。

午年生まれ&“うま推し”のためのモデルコース

【日帰り】八戸〜五戸〜七戸を効率よく巡る

午前に櫛引八幡宮で参拝と国宝館(約90分)、市内で昼食後、車で五戸の駒形神社へ(参拝40分)。夕方は七戸の花松神社へ(参拝30分)。移動はレンタカーが自由度高く、冬季はスタッドレスタイヤ必須。バスで巡る場合は主要二社に絞ると現実的です。各社で絵馬に「今日から始める一歩」を一行で書き、帰路の車内で“最初の実行”を宣言すると、旅の熱量が日常に持ち帰れます。時間が押したら無理をせず、次回の楽しみに回す判断も大切。最後は道の駅で土産を整え、温泉で脚をほぐせば疲労が残りにくく、翌日の集中も続きます。

【1泊2日】青森市まで足をのばして満喫

1日目は八戸着→櫛引八幡宮→五戸・駒形神社→七戸泊。夕食後は旅ノートを開き、三社で書いた絵馬の要点を再確認して翌日の行程を整理。2日目は花松神社に参拝したのち、青森市方面へ移動し、博物館や資料館、馬頭観音の石碑を訪ねて“祈りの背景”まで掘り下げます。夜は温泉宿で早めに休み、帰宅後すぐ実行するタスクを一つだけ決めておくのがコツ。写真は1日3枚に厳選してSNSへ。余白を残すと、旅の余韻が長く続きます。天候によっては順序を入れ替え、無理のない移動距離に調整しましょう。

交通手段の選び方(電車・バス・レンタカー)

電車+バスはコストを抑えつつ安全で、櫛引八幡宮は南部バス「櫛引八幡宮前」が便利。ダイヤは季節・曜日で変わるため直前確認が必須です。複数社を1日で巡るならレンタカーが最有力。冬はスタッドレス・雪道運転の経験・余裕の時間がセットで必要です。タクシー利用は駅前で手配し、帰路の配車を先に予約しておくと安心。少人数の移動では、移動距離が長い区間だけタクシーに切り替える“ハイブリッド戦略”が時間短縮に役立ちます。駐車は案内表示に従い、生活道路をふさがないことを徹底しましょう。

目安予算と時間配分のテンプレ

| 項目 | 目安 | メモ |

|---|---|---|

| 交通費(八戸発・日帰り) | バス往復+拝観で約1,000〜2,000円/人 | 運賃・割引の有無で変動 |

| レンタカー | 6,000〜12,000円/日+燃料 | 冬装備は事前確認 |

| 拝観・祈祷・授与品 | 1,000〜4,000円 | 国宝館は別途料金 |

| 食事 | 1,000〜2,000円 | 郷土料理を一食は入れたい |

| 所要時間 | 6〜8時間(日帰り) | 参拝90分+移動+食事 |

| ※金額・時間はあくまで目安。実際の料金・開館・ダイヤは旅程直前に公式情報でご確認ください。 |

旅がもっと楽しくなる小物&アプリ

油性ペン(絵馬用)/速乾タオル(手水後)/透明ポケット(授与品や書置き御朱印の保護)/保温ボトル(冬)/オフライン地図アプリ(山間の通信対策)/交通アプリ(路線・時刻)を用意すれば安心です。写真は「一礼→撮影→一礼」のリズムで、祈りの時間を守りながら記録しましょう。帰宅後は、御守の交換時期を手帳に記し、旅ノートに“次に会いに行く社”を書いておくと、次の計画が動き始めます。移動の合間に読む地域の民話や歴史の小冊子を一つ入れておくと、道中の風景が物語を帯びて見えてきます。

まとめ

青森の“馬”をめぐる旅は、地域の暮らしと信仰の記憶を歩いて確かめる時間でした。八戸の櫛引八幡宮で国宝甲冑の精緻に息をのみ、五戸の駒形神社で静かな祈りに自分の足もとを見つめ、七戸の花松神社で馬頭観音の意味を受け止める——三つの体験が重なると、絵馬に書いた言葉が現実の行動へと自然につながります。午年生まれはもちろん、何かを始めたいすべての人にとって、馬の物語は前進の合図。季節を変えて、祭礼や地域芸能(例:南部駒踊の奉納)に合わせて再訪すれば、青森の風はきっとまた背中を押してくれるはずです。

コメント