武蔵一宮 氷川神社とは――その歴史と由緒

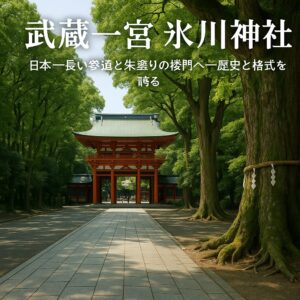

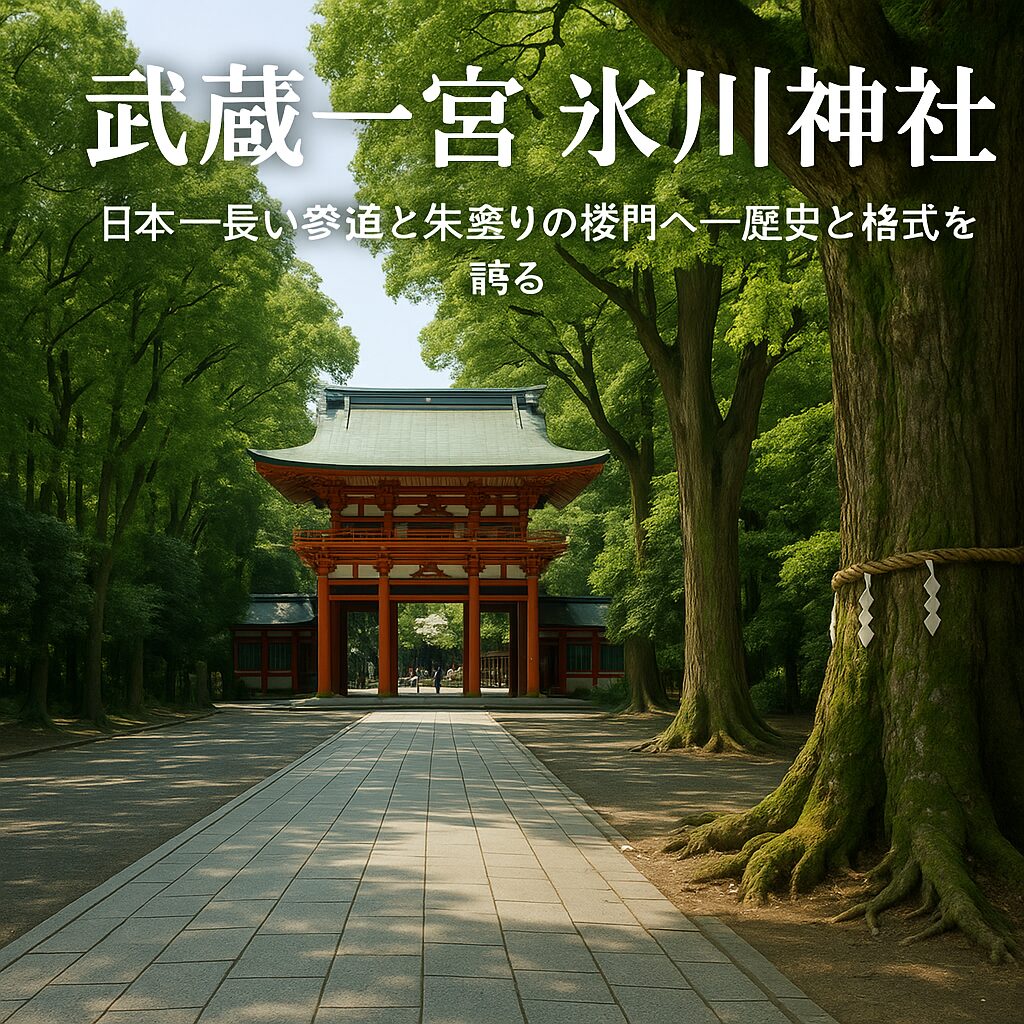

JR大宮駅東口を出て第一鳥居をくぐった瞬間、2kmにわたる参道の旅が始まります。木漏れ日が降り注ぎ、鳥の声と風の音に包まれる道の先には、朱塗りの楼門と静かな境内が待っています。約2400年の歴史と格式を誇る武蔵一宮 氷川神社は、四季折々の美しさと地域の信仰が息づく場所。都会の喧騒を離れ、心を整える参拝のひとときを過ごしてみませんか。

起源は約2400年前──古代から続く信仰

武蔵一宮 氷川神社、通称「大宮氷川神社」は、約2400年前に創建されたと伝わります。その時代は弥生時代の初期、稲作文化が日本列島に広がり始めた頃でした。御祭神は、日本神話に登場する**素盞鳴尊(すさのおのみこと)・稲田姫命(いなたひめのみこと)・大己貴命(おおなむちのみこと)**の三柱。素盞鳴尊は荒ぶる自然を鎮め、稲田姫命は家庭や農作物を守護し、大己貴命は大地の恵みを司ります。

荒川流域は古来より豊かな水資源に恵まれた地域ですが、同時に洪水などの自然災害にも見舞われる土地でした。このため、人々は水の恵みと脅威の両方を神格化し、祈りの場として氷川神社を築いたと考えられています。社名の「氷川」は、かつて境内付近を流れていた清流の名に由来します。水は生命と豊穣の象徴であり、この名には自然への感謝と畏敬が込められています。

武蔵国の一宮としての格式

律令制度下で各国に置かれた「一宮」は、その土地で最も格式の高い神社を指します。氷川神社は武蔵国(現在の埼玉県・東京都・神奈川県の一部)の一宮として、朝廷や武家から篤く崇敬されてきました。平安時代には『延喜式神名帳』にその名が記され、鎌倉時代には源頼朝が戦勝祈願に訪れた記録も残っています。江戸時代には徳川家康が関東入りの際に深く信仰し、社殿や参道の整備を行いました。

「一宮」の称号は単なる名誉ではなく、その土地の信仰の中心である証です。氷川神社は今も地域の精神的支柱であり続けています。

江戸時代から現代までの歩み

江戸時代、幕府の庇護を受けた氷川神社は参道や社殿の改修が進み、江戸市中からの参拝者で賑わいました。当時の参道は中山道と結ばれ、多くの旅人が立ち寄る場所でもありました。明治時代には「武蔵一宮氷川神社」と改称され、官幣大社として国家の高い格式を得ます。戦後の都市化の中でも広い境内と豊かな自然が守られ、現在では年間を通じて数百万人が訪れる人気の神社となっています。

氷川信仰と全国の氷川神社ネットワーク

氷川神社は全国に約280社あり、その総本社がこの大宮の武蔵一宮 氷川神社です。分祀された各地の氷川神社は、水の守護や家族の安泰を祈る場として地域に根付き、東京の赤坂氷川神社や川越氷川神社もその系譜に連なります。こうした広がりは、氷川信仰が時代や地域を超えて続いてきた証です。

大宮の地名の由来と氷川神社

「大宮」という地名は、氷川神社が「大いなる宮」として敬われたことに由来します。現代の大宮駅周辺は商業施設やビルが立ち並び賑やかですが、第一鳥居をくぐった瞬間に広がる静けさと緑は、まるで別世界。そこには悠久の歴史と信仰の空気が満ちています。

国内屈指の長さ、約2kmの参道の魅力(導入)

氷川神社の参道は、国内でも屈指の長さを誇る約2km。JR大宮駅東口近くの第一鳥居からまっすぐ北へ延びるこの道は、歩き出すとすぐに都会の喧騒が遠ざかり、別世界への入り口となります。両脇に立ち並ぶ高木が木陰を作り、風が葉を揺らす音や鳥のさえずりが耳に心地よく響きます。参道を歩くこと自体が参拝の一部であり、神前に立つ前から心を清めてくれる時間です。

四季を彩るケヤキ並木

氷川神社の参道には約650本もの高木が立ち並び、そのうちおよそ65%がケヤキです。春にはやわらかな若葉が芽吹き、日の光を透かしてキラキラと輝きます。初夏には葉が濃く茂り、参拝者を包み込む緑のトンネルを作ります。真夏の日差しも、この並木道ではやわらぎ、木陰に入るたびに涼しい風が肌を撫でます。

秋になるとケヤキは黄金色や橙色に色づき、参道全体が温かな光に包まれます。落ち葉が絨毯のように道を覆い、足元からも秋の気配が漂います。冬には葉を落とし、枝だけになったケヤキが冬空にくっきりと映えます。この凛とした姿は、春の再生へ向けて静かに力を蓄えているようで、訪れる人に深い安らぎを与えます。

鳥の声と風の音に包まれる参道散歩

早朝の参道は、まるで別世界です。朝日が差し込み、木漏れ日がまだらに地面を照らす中、スズメやヒヨドリのさえずりが響き渡ります。時折、カラスの声や木の葉のこすれる音も混ざり、自然のオーケストラが耳を楽しませてくれます。

夕方になると参道は黄金色に染まり、木々の影が長く伸びて道を覆います。日中の賑わいが落ち着き、仕事帰りや散歩中の人が穏やかな表情で歩く姿が見られます。朝と夕方では参道の表情がまるで異なり、何度訪れても新しい発見があります。

参道沿いの歴史的建造物と名店

参道沿いには、江戸時代から続く和菓子店や茶店、古い商家が点在しています。木製の看板や石灯籠が往時の面影を残し、歩く人を惹きつけます。老舗の団子屋では、香ばしいみたらし団子や、上品な甘さのこしあん団子が人気。参拝前後に立ち寄れば、旅の一コマとして思い出に残ります。

寒い日には、参道の甘酒屋で湯気の立つ一杯をいただくのもおすすめ。やさしい甘さと米麹の香りが広がり、冷えた体を温めてくれます。こうした店々は、参道散策をより豊かに彩る存在です。

朝参りと夕暮れ参道のおすすめ時間帯

静かに参拝したい人には早朝がおすすめです。冬の朝は空気が澄み、吐く息が白く広がる中で歩く参道は格別。夏の朝は涼やかな風が吹き抜け、緑の香りが漂います。

夕方は、西日が木々を黄金色に染める時間帯。特に秋の夕暮れは、落ち葉が光を受けて輝き、幻想的な光景が広がります。この時間に歩く参道は、一日の締めくくりとして心を穏やかにしてくれます。

参道は生きている

氷川神社の参道は、ただの道ではなく、季節や時間帯によってさまざまな表情を見せる“生きた空間”です。春の芽吹き、夏の深緑、秋の紅葉、冬の静けさ──そのすべてが訪れる人の心を映し出します。何度訪れても違った風景と空気があり、歩くたびに新たな感動を与えてくれるのです。

境内で出会える見どころスポット

朱塗りの楼門と本殿の美しさ

長い参道を歩き抜けると、鮮やかな朱塗りの楼門が参拝者を迎えます。太陽の光を浴びるとその朱色は一層際立ち、非日常の世界へと誘ってくれます。朱色は古来より魔除けの色とされ、この門をくぐることで心身を清め、邪気を祓うと信じられてきました。

楼門の奥には拝殿と本殿があり、江戸時代の神社建築の美しさを今に伝えています。屋根の反り具合、柱や梁の彫刻、彩色の鮮やかさ──どれも当時の職人の技術と信仰心の結晶です。龍や獅子、花鳥などが精緻に彫り込まれ、そこに込められた意味や物語を想像するのも参拝の楽しみのひとつです。

神橋と神池の癒し空間

境内中央には朱色の神橋が神池に架かっています。神橋は俗界と神域を結ぶ象徴であり、渡ることで神聖な空間へと心を切り替える役割を果たします。

神池には錦鯉やカモが悠々と泳ぎ、風の波紋とともに楼門や木々の影が水面に映ります。四季ごとに変化する池の景色は美しく、池のほとりで深呼吸をすれば、都会の喧騒が遠くに感じられるでしょう。

御神木の力強さと癒し

境内には、長年地域を見守ってきた御神木が立っています。正確な樹齢は不明ですが、数百年は経ているとされ、その太い幹と高く伸びた枝は大きな生命力を感じさせます。参拝者が手を当てて静かに祈る姿も多く、自然から力を分けてもらっているような不思議な感覚を味わえます。

境内に点在する摂社・末社

本殿周辺には多くの摂社・末社があります。稲荷社では商売繁盛、学問社では学業成就、縁結びの神を祀る社では良縁祈願ができます。それぞれの社には独自の由来やご利益があり、ゆっくり巡れば参拝の意義がさらに深まります。

静かな空間で一社ずつ手を合わせることで、心が整い、自分の願いや感謝の気持ちを見つめ直す時間が生まれます。

季節や行事限定の御朱印・朱印帳

氷川神社では、通年の御朱印のほか、季節や行事に合わせて特別な御朱印や朱印帳が授与されることがあります。例えば例祭や大湯祭の期間には限定印が押されることも。御朱印は参拝の証であり、神社とのご縁を形に残す大切な記録です。授与の詳細は時期によって変わるため、公式サイトや社務所で事前に確認すると良いでしょう。

季節の行事と祭礼

元旦の初詣と破魔矢・御守り

新年の幕開けとともに、氷川神社は関東有数の初詣参拝者数を誇ります。例年200万人以上が訪れるともいわれ、元日から三が日にかけて境内は人で溢れます。甘酒の香りが漂い、露店の明かりが灯る中で、家族や友人同士が新年の願いを胸に参拝します。

破魔矢は新しい一年の邪気を祓い福を招く縁起物として人気があります。小ぶりなものから豪華な飾り付きまで様々で、家庭用や贈答用に選ぶ人も多いです。御守りも健康祈願や学業成就、安産祈願など種類が豊富で、手に取ると新年への希望が膨らみます。

8月1日の例祭と8月2日の神幸祭

氷川神社で最も重要な祭礼が、毎年8月1日に行われる「例祭」と翌日の「神幸祭」です。例祭は拝殿で神職が祝詞を奏上し、雅楽が流れる中で神々に感謝と祈りを捧げます。その厳かな雰囲気は、参列者の心を深く静めます。

神幸祭では豪華な神輿が氏子町内を巡行します。掛け声や太鼓・笛の音が響き、沿道には多くの見物客が集まります。子ども神輿や山車も出て、地域全体が熱気に包まれる二日間です。

12月10日の大湯祭(十日市)

年末の風物詩として親しまれるのが、12月10日の「大湯祭(十日市)」です。この日は熊手や縁起物を求める人で賑わい、境内から参道まで活気に満ちます。熊手は商売繁盛や開運を祈る縁起物で、威勢の良い掛け声とともに取引されます。

参道には露店が立ち並び、焼きそばやたこ焼き、甘酒の香りが漂います。寒空の下、買い物や食べ歩きを楽しむ人々の笑顔が印象的です。

七五三詣と家族の笑顔

秋の氷川神社は七五三詣で華やかになります。晴れ着や羽織袴を着た子どもたちが、本殿で祈祷を受け、家族と共に記念写真を撮る姿が境内を彩ります。七五三は健やかな成長を祝うと同時に、家族の絆を深める節目でもあります。

月次祭と静かな祈り

氷川神社では毎月、日々の無事と感謝を神に伝える「月次祭」が行われます。観光客の少ない静かな時間帯に祝詞が響く境内は、特別な安らぎに満ちています。木々のざわめきや鳥の声を背景に、参列者は自分と向き合い、心を落ち着けるひとときを過ごします。

参拝前に知っておきたい情報

参拝マナーと正しいお参りの作法

氷川神社を訪れる際は、まず鳥居の前で一礼をしてからくぐります。これは神域に入る前の挨拶であり、敬意を示す行為です。参道の中央は神様の通り道とされるため、少し端を歩くのが作法とされています。

境内ではまず手水舎で身を清めます。右手で柄杓を持ち左手を洗い、持ち替えて右手を洗います。左手に水を受けて口をすすぎ、再び左手を清め、最後に柄杓の柄を洗って戻します。清めを終えたら拝殿へ進み、お賽銭を静かに入れ、二礼二拍手一礼の作法で参拝します。このときは心の中で感謝の気持ちと願い事を静かに伝えましょう。

アクセス方法と最寄駅からの行き方

最も一般的なアクセスは、JR大宮駅東口から第一鳥居を経て約2kmの参道を歩くルートです。駅前の賑やかな景色から一歩進むごとに、静かな緑の世界へと変わっていく過程を楽しめます。

東武アーバンパークライン北大宮駅から徒歩約10分のルートもあり、時間を節約したい場合はこちらが便利です。

駐車場情報と混雑回避のコツ

境内には専用駐車場がありますが、初詣や例祭、大湯祭など大規模行事の日は非常に混雑します。三が日は早朝から満車になることが多いため、公共交通機関の利用が推奨されます。

平日の午前中や夕方は比較的空いているため、ゆったり参拝できます。やむを得ず車で訪れる場合は、周辺の有料駐車場を事前に確認しておくと安心です。

周辺のおすすめスポット

氷川神社周辺には観光や散策に適した場所が多くあります。隣接する大宮公園は桜や紅葉の名所で、広い園内でのんびり過ごせます。埼玉県立歴史と民俗の博物館では地域の歴史や文化を深く学べ、鉄道ファンには鉄道博物館も人気です。参拝の前後に立ち寄れば、旅の楽しみが広がります。

参拝後に立ち寄りたい甘味処やカフェ

参道沿いや周辺には老舗の和菓子店や甘味処が点在しています。団子や最中、わらび餅などを味わいながら抹茶やほうじ茶で一服すれば、参拝の余韻をゆったり味わえます。近年はおしゃれなカフェも増えており、コーヒーや洋菓子で過ごすのもおすすめです。

まとめ

武蔵一宮 氷川神社は、約2400年の歴史と武蔵国一宮という格式を誇る、関東屈指の古社です。国内でも屈指の長さを誇る約2kmの参道は、歩くごとに都会の喧騒から離れ、心を清めてくれます。四季折々のケヤキ並木、朱塗りの楼門、神橋と神池、数百年の時を刻む御神木、そして境内に点在する摂社や末社──訪れるたびに新たな発見と感動があります。

年間を通じて、初詣や例祭、大湯祭といった大規模な祭礼から、月次祭のような静かな祈りまで、さまざまな行事が行われます。参拝後には、周辺の観光スポットや甘味処で心と体を癒す時間も楽しめます。歴史・自然・文化が調和する氷川神社は、一度訪れれば必ず「また来たい」と思わせてくれる、埼玉・大宮の宝です。

コメント