豊川稲荷東京別院ってどんなところ?

東京・赤坂。ビルが立ち並ぶオフィス街のすぐ近くに、まるで異世界のような静寂と神秘に包まれた空間があります――それが豊川稲荷東京別院。

商売繁盛や金運アップで有名なこの寺院には、約1,000体の狐像が並ぶ霊狐塚や、芸能人も通う“芸事成就の聖地”、かわいすぎる御朱印帳まで、「すごい!」が詰まっています。

この記事では、そんな豊川稲荷東京別院の魅力を【アクセス・ご利益・御朱印・見どころ・観光ルート】などあらゆる面から徹底解説!

読み終えた頃には、きっと「行ってみたい!」という気持ちが高まっているはずです。

豊川稲荷東京別院ってどんなところ?

実はお寺?神社?混同されがちな正体

「豊川稲荷」という名前を聞くと、多くの人が「神社」だと思いがちですが、実はここは仏教のお寺なのです。正式名称は「宗教法人 豊川閣妙厳寺 東京別院」。曹洞宗という仏教の宗派に属しています。

それにも関わらず「稲荷」という名称が付いているため、多くの人が神社と誤解して訪れることもあります。実際、境内には鳥居が立ち並び、狐の像もあるので、その感覚は自然なことかもしれません。

ではなぜ仏教寺院に「稲荷」という名前があるのかというと、祀られている神様「荼枳尼天(だきにてん)」が関係しています。荼枳尼天はインド由来の神様で、白狐に乗った姿で描かれ、五穀豊穣や商売繁盛などのご利益があるとされ、日本では「稲荷信仰」と深く結びつきました。

この神仏習合のかたちが豊川稲荷の最大の特徴。神社のようでありながらお寺として機能している、まさに“ミックスカルチャー”な場所なのです。境内ではお経が唱えられ、僧侶が祈祷を行っている一方で、狐像や鳥居が設置されているという独特の空間が広がっています。

こうした神仏の融合スタイルは、日本ならではの宗教文化の一例であり、訪れるだけで宗教と歴史の奥深さを感じることができます。

赤坂に鎮座するパワースポットの歴史

豊川稲荷東京別院が現在の地に創建されたのは1887年(明治20年)のこと。愛知県にある豊川稲荷(妙厳寺)の東京出張所的な存在として誕生しました。場所は赤坂の一等地、永田町や赤坂見附から徒歩数分という都心中の都心にあります。

この別院の設立には、江戸時代から続く豊川稲荷信仰の広がりが関係しています。もともと本院(愛知)には多くの参拝者が訪れており、その信仰が関東にも波及。政治・経済の中心地である東京においても信仰の場が求められ、赤坂に別院が建てられました。

赤坂は歴史的にも武家屋敷が並ぶ格式ある場所であり、信仰と格式が融合したこの場所は、多くの人々の心の拠り所となりました。現在でも、政財界、芸能界をはじめとする多くの人々が足を運んでおり、東京における“隠れたパワースポット”として親しまれています。

また、都心にありながら静かで緑も多く、まるで都会の喧騒を忘れさせるような空気感も、参拝者にとっての癒やしの空間となっています。

豊川稲荷は三大稲荷の一つ

日本には「三大稲荷」と呼ばれる有名な稲荷がいくつかありますが、その中の一つに数えられているのが、愛知県の豊川稲荷(本院)です。ほかには、京都の伏見稲荷大社、茨城の笠間稲荷神社、あるいは岡山の最上稲荷などが挙げられることが多く、実際のところ“三大稲荷”には明確な定義がないのが実情です。

ただし、信仰の厚さや全国への影響力という点で、豊川稲荷(本院)がその一角であることに異論を唱える人は少ないでしょう。東京別院はその本院の分院として、同じく多くの信者に愛されている存在です。

つまり、東京にいながら「三大稲荷のご利益」を受けることができるという点でも、非常に貴重なスポットであることがわかります。

芸能人にも人気!芸事成就のご利益とは

豊川稲荷東京別院は、芸能関係者の間でも非常に人気があります。境内を歩いていると、芸能人やアーティストの名前が刻まれた石碑や、寄進されたのぼり旗などが目に入ります。

これは、豊川稲荷が芸事成就、表現活動の成功といったご利益でも知られているためです。演劇、音楽、舞踊、映像制作、アートなど、あらゆる“芸”の分野に携わる人たちが、「技を磨きたい」「成功したい」「多くの人に届けたい」といった思いを込めてこの場所を訪れています。

特に有名な俳優、歌手、お笑い芸人などが毎年のように初詣や公演前に参拝することでも知られており、メディアでもたびたび紹介されています。そんな影響から、一般のファンや芸術系の学生たちの間でも「ご利益のある場所」として認知が広がっているのです。

“表現の神様”に会いに行く感覚で訪れる豊川稲荷東京別院。その場の空気感自体がエネルギーに満ちていて、パフォーマンスの神髄を感じられるような気さえします。

アクセスも便利で行きやすい理由

豊川稲荷東京別院のもう一つの大きな魅力は、その立地の良さです。最寄駅は東京メトロ「赤坂見附駅」と「永田町駅」。どちらの駅からも徒歩5分以内で到着できるため、都内在住者はもちろん、観光客や出張中の人にも非常に便利です。

また、使用できる路線は銀座線・丸ノ内線・有楽町線・半蔵門線・南北線と多く、渋谷、新宿、池袋といった主要駅からのアクセスも抜群です。

駅からの道のりも比較的シンプルで、初めて訪れる人でも迷いにくいのが特徴。周辺には案内板や地図もあり、参拝前後に立ち寄れるカフェや飲食店も充実しています。

特に赤坂エリアは高級感と落ち着きがありながらも庶民的な店も多く、豊川稲荷を中心とした散策がしやすいのが魅力です。参拝の前後にゆっくりと食事をしたり、お茶を飲んだりと、1日を通して楽しめるのもポイントです。

ここがすごい!豊川稲荷東京別院の見どころ

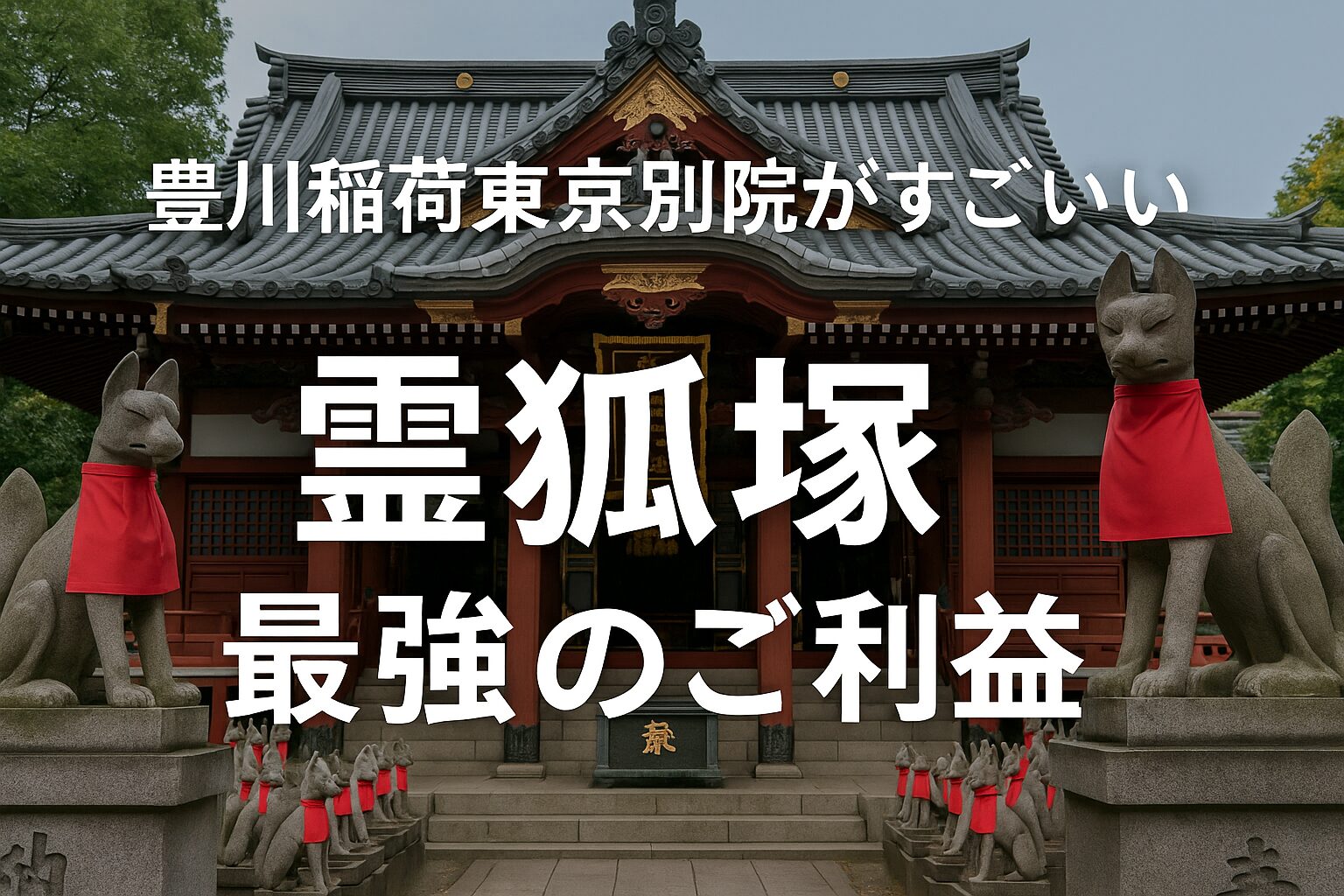

狛狐が迎えるユニークな入口

豊川稲荷東京別院の正面に立つと、まず目に飛び込んでくるのが左右に鎮座する大きな「狛狐(こまぎつね)」です。稲荷神社では狐が神の使いとされており、ここでもその伝統がしっかり受け継がれています。多くの稲荷系の寺社で見かける狐像ですが、豊川稲荷のものはひときわ立派で迫力があります。

赤い前掛けを身につけた狛狐は、その精悍な顔つきで参拝者を見守るように立っています。撮影スポットとしても人気があり、初めて訪れる人の多くがこの場所で記念撮影をしています。

また、鳥居や参道のつくりも神社のように見えるため、ここが仏教寺院だと気づかない人も多いほど。そうした“神社的要素”が随所に見られるのも豊川稲荷東京別院の魅力であり、神仏習合のスタイルがうまく調和している証でもあります。

「お寺に来たはずが、狐と鳥居に囲まれてる…」そんな感覚も、ここならではの体験。入口からすでに普通のお寺とは異なる、特別な空気が流れています。

奥の院・霊狐塚の狐像群

豊川稲荷東京別院で最も印象的で、かつ多くの人が「すごい!」と声をあげる場所が、境内奥にある「霊狐塚(れいこづか)」です。ここには、実に約1,000体にのぼる狐像が整然と並べられており、その圧倒的な景色に圧倒されます。

これらの狐像は、願い事が叶った参拝者が“お礼”として奉納したもので、それぞれ表情や大きさ、ポーズが微妙に異なります。じっと目を閉じている狐もいれば、鋭い目で何かを見据える狐も。どれひとつとして同じものがないからこそ、長い時間をかけて築かれてきた信仰の深さを感じることができます。

霊狐塚は奥まった静かな場所にあり、街の喧騒が一切聞こえない、まるで時間が止まったような空間。参拝者はひとりひとり、自分の願いを心の中でそっとつぶやきながら、手を合わせていきます。

また、狐像はどれも丁寧に整列されており、その数と配置の美しさに目を奪われます。写真を撮るにも絵になる場所ですが、神聖な空間であることを意識し、静かに心を落ち着けて過ごすことが求められます。

自分の願いが形となって狐像に込められ、さらにそれが新たな参拝者の祈りを受け継いでいく――そんな“信仰のリレー”を実感できる、非常に特別なスポットです。

境内に点在する七福神と弘法堂

豊川稲荷東京別院の境内を散策していると、ところどころに見慣れた福の神の像が目に入ります。これは「七福神」の像で、境内には専用の巡拝ルートが整えられており、専用の台紙(有料)を使って“七福神めぐり”を楽しむことができます。

七福神とは、恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋尊、福禄寿、寿老人の7柱の神様のこと。金運、開運、商売繁盛、健康、学業、芸術など、それぞれ異なるご利益を持つ神様たちです。これらをすべてめぐることで“七つの福”が授かると言われています。

また、境内には弘法大師(空海)を祀る「弘法堂」もあります。ここには、五鈷杵(ごこしょ)という仏具が置かれており、「触れると福がもたらされる」との言い伝えがあります。参拝者の中には、この五鈷杵に静かに手を添えて祈る人も少なくありません。

このように、境内は単に本堂や奥の院だけでなく、細かいスポットが多数点在しており、それぞれに物語と意味があります。歩きながら神仏の存在と向き合える、そんな巡礼のような体験ができるのも、豊川稲荷東京別院の大きな魅力です。

おさすり大黒天と金運アップの信仰

境内の一角には、「おさすり大黒天」と呼ばれる像を祀る大黒堂があります。この大黒天は、財運・商売繁盛の神様として信仰されており、特にお腹や袋の部分を“なでる”ことで金運アップや願望成就のご利益があるとされています。

そのため、多くの参拝者がこの大黒天にそっと触れて、願いを込めています。中には財布を取り出してその中を見せながら祈る人もおり、実際に「参拝後に臨時収入があった」「商談がうまくまとまった」などの体験談も数多く聞かれます。

大黒天はもともとインド由来の神様で、日本では台所や商売の神様として広く親しまれています。その親しみやすい笑顔とふくよかな姿は、人々に安心感と希望を与えてくれる存在でもあります。

大黒堂自体も落ち着いた雰囲気で、参拝するだけで心が整うような空間。撫でることで願いを届け、また撫でられることで像そのものも人々の願いを背負っているかのよう。まさに信仰の“触れる象徴”とも言える存在です。

四季折々の自然と都会の静けさ

豊川稲荷東京別院は、四季折々の自然の変化を肌で感じられる、都心とは思えない癒やしの空間です。春には境内の桜が華やかに咲き誇り、初詣を終えた後の静けさの中で花見を楽しむことができます。

夏には青々とした木々が日差しを遮ってくれ、都会の暑さを忘れさせてくれる涼しい木陰が生まれます。秋になると一部の紅葉が色づき、まるで京都の寺社を思わせるような情景が広がります。冬は空気が澄み、凛とした冷たさとともに、静寂な時間が流れていきます。

特に都心の喧騒からすぐの場所にあるというギャップが、より一層この自然の美しさを引き立てています。都会にいながら自然と神仏に包まれた時間を過ごせる、まさに現代人にとっての“心のオアシス”とも言える場所なのです。

願いが叶う?豊川稲荷東京別院のご利益

商売繁盛・金運アップの信仰の理由

豊川稲荷東京別院といえば、まず真っ先に挙がるご利益が「商売繁盛」と「金運アップ」です。境内には多くの奉納提灯やのぼりが立ち並んでおり、そこに書かれた企業名や個人名を見るだけでも、このお寺がどれほど多くのビジネスマンや経営者に信仰されているかが分かります。

この金運・商売繁盛のご利益の由来となっているのが、祀られている「荼枳尼天(だきにてん)」という神仏です。荼枳尼天は、インド起源の神様であり、日本に渡ってきてからは白狐にまたがる姿で描かれることが多く、稲荷信仰と融合しました。その結果、「お稲荷さん=商売繁盛」というイメージが定着したのです。

実際に参拝者の中には、祈願後に売上が上がった、商談がまとまったという声もあり、願いを込めた分だけ自分の行動にも自信が持てるようになったという人もいます。信仰とは目に見えないものですが、その力によって前向きな行動が生まれることこそが、ご利益の本質かもしれません。

また、定期的に祈祷も受け付けており、特に年始や節目の時期には、会社名や事業名を読み上げて行う「商売繁盛祈願」が多く申し込まれています。オンラインでの祈祷受付も行っており、遠方の方でも気軽にお願いできるようになっているのも現代的です。

「もっと稼ぎたい」「事業を大きくしたい」「安定した仕事が欲しい」――そんな願いを持つすべての人にとって、豊川稲荷東京別院は大きな後押しをしてくれる存在となることでしょう。

恋愛成就や家内安全まで幅広いご利益

商売繁盛のイメージが強い豊川稲荷東京別院ですが、実はそれだけではありません。恋愛成就、家内安全、健康祈願、交通安全、厄除けなど、日々の暮らしに関わる幅広いご利益があることも、多くの参拝者に支持されている理由のひとつです。

まず注目したいのが「恋愛成就」のご利益。狐は古来より縁結びの象徴とされており、稲荷信仰と融合したことで、恋愛や人間関係に関する願い事も叶うとされています。実際に、絵馬掛けには「素敵な出会いがありますように」「〇〇さんと結婚できますように」といった願いが多く見られます。

次に「家内安全」。これは家庭の平和や家族の健康、夫婦関係の円満などを願うご利益です。子どもの受験や健康、家族の無事故など、親が家族のために祈りを捧げる姿も多く見られ、現代においてもその信仰は根強く残っています。

他にも、仕事運アップ、厄除け、心願成就など、あらゆる“生きる願い”に応えてくれるのが、豊川稲荷の懐の深さ。どのご利益にも共通するのは、「具体的に願いを伝えることが大切」だということです。

手を合わせるとき、「成功しますように」だけではなく、「〇月までに契約を1件取れますように」「〇歳までに結婚できますように」と、できるだけ具体的に願いを伝えることで、より強く思いが届くとされています。

豊川稲荷東京別院は、まさに“万能の願い叶えスポット”。どんな悩みでも、ここに来て祈りを捧げれば、きっと道がひらけてくるはずです。

芸能・芸事に強い神様としての信仰

芸能界や表現の世界で活躍する人々にとって、豊川稲荷東京別院はまさに“聖地”です。俳優、ミュージシャン、舞台関係者、アーティスト、クリエイターなど、さまざまな分野の表現者たちが「芸事成就」を願って足を運んでいます。

境内を歩いていると、芸能人の名前が書かれた石碑や寄進されたのぼり旗がいくつも目に入ります。中には、誰もが知る有名人の名前もあり、「え、この人も来てたの?」と驚くことも。テレビや舞台、映画の成功祈願として訪れるだけでなく、公演終了後のお礼参りも習慣となっている方も多いようです。

芸の上達を願う学生や新人アーティストにとっても、豊川稲荷は大きなモチベーションの場となっています。自分が尊敬するアーティストが参拝していた場所に立ち、自らも同じように願いを込める。その経験が自信や覚悟に変わり、やがて現実を動かしていく――そう信じて、多くの人が訪れているのです。

また、荼枳尼天は知恵や学びの神様としても知られており、自己表現や創作活動におけるインスピレーションを与えてくれる存在として崇められています。芸能界に限らず、文章を書く人や、企画・演出を行う人にとっても、心強い味方になってくれる神様です。

自分の「表現」を仕事や人生に活かしたいと思っているなら、豊川稲荷東京別院は訪れておくべき場所のひとつと言えるでしょう。

願いを叶える「霊狐塚」の使い方

豊川稲荷東京別院の中でも“願いが叶う場所”として有名なのが、奥の院にある「霊狐塚(れいこづか)」です。先述の通り、ここには約1,000体以上の狐像が並び、狐たちはそれぞれが願いを届けてくれる存在として信仰されています。

霊狐塚は、ただ見て通り過ぎるだけの場所ではありません。正しい参拝方法や心構えを持って訪れることで、そのご利益は何倍にもなると言われています。まず大切なのは、「静かに心を落ち着けること」。この場所はとても神聖で、まるで時間が止まったかのような静寂が漂っています。まずは一礼して境内に入り、深呼吸をして心を整えましょう。

そして手を合わせる際には、できるだけ具体的な願いを心の中で唱えます。「○月までに仕事で成果を出せますように」「家族が健康でいられますように」など、曖昧な祈りよりも明確な目標を伝える方が、神仏には届きやすいとされています。

願いを届けるのは「狐たち」です。狐は荼枳尼天のお使いであり、参拝者の願いを天に届ける存在とされています。そのため、狐像を前にして、祈りを“届けてくれてありがとう”という気持ちも忘れずに伝えるとよいでしょう。

また、願いが叶った場合には、再度この場所に戻って「お礼参り」をすることがとても大切です。その際に、多くの人が小さな狐像を奉納しています。これが霊狐塚に並ぶ狐像の由来であり、“願いが叶った証”なのです。

参拝→祈願→お礼参りという一連の流れがしっかりと心に刻まれた時、初めてこの霊狐塚の本当のパワーが実感できるのではないでしょうか。

お守りの種類と人気ランキング

豊川稲荷東京別院では、多種多様なお守りが授与されており、訪れる人の目的や願いに合わせて選べるのが魅力です。すべての御守は本堂でお祓いされたものなので、ご利益はどれも本格的。特に人気のお守りをランキング形式でご紹介します。

| 順位 | お守り名 | ご利益の内容 |

|---|---|---|

| 第1位 | 金運守り | 財運・商売繁盛・昇進・臨時収入にご利益大 |

| 第2位 | 芸事成就守り | 表現力向上・芸能活動・創作の成功 |

| 第3位 | 恋愛成就守り | 良縁成就・復縁・愛情運アップ |

| 第4位 | 家内安全守り | 家族円満・健康維持・事故防止 |

| 第5位 | 学業成就・合格守り | 試験合格・集中力アップ・学力向上 |

1位の「金運守り」は、まさに豊川稲荷らしい一番人気のお守りで、財布や名刺入れに入れて持ち歩く人が多いです。金色の布に狐の刺繍が施されたデザインも美しく、持っているだけで気分が上がるという声もあります。

2位の「芸事成就守り」は、表現活動を行う人々に絶大な支持を受けています。こちらも狐がモチーフとなっており、個性的なデザインが特徴です。舞台関係者やクリエイター、インフルエンサーなどにも人気です。

御守は本堂または授与所でいただくことができます。受付時間は通常9時~15時30分前後。混雑時は並ぶこともあるため、午前中の早い時間に訪れると比較的スムーズに受け取れます。

また、季節限定のお守りや、初詣の時期だけ授与される特別守りもあるため、時期によっては貴重なデザインが手に入ることも。自分用にはもちろん、家族や友人への贈り物としても喜ばれます。

お守りは、ただの“お土産”ではなく、神仏とのつながりを日々感じることができる心のアイテム。しっかりと感謝の気持ちを持って身に着けることで、より大きなご加護を感じることができるでしょう。

コメント