午(うま)と日本の信仰の基礎をやさしく解説

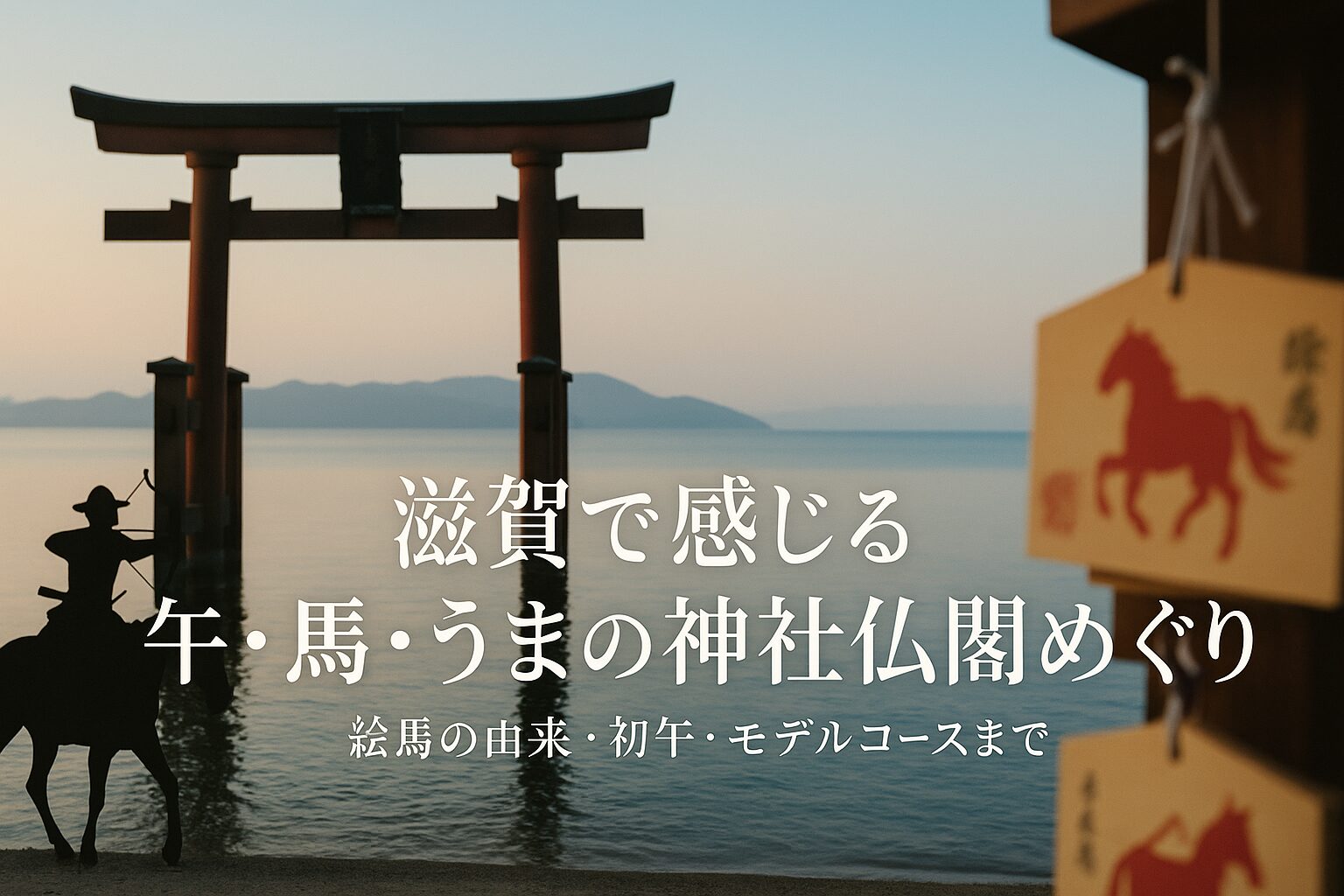

滋賀には、馬の鼓動が響く社寺の時間があります。干支の「午」、稲荷の「初午」、願いを板に託す「絵馬」。それぞれの言葉が、近江の祭礼や仏像、奉納の歴史と結び合わさって、旅人の心を静かに導きます。本ガイドは、基礎知識から行事の見方、モデルコース、参拝準備までを一冊分の密度で整理しました。近江神宮の流鏑馬、賀茂神社の足伏走馬、湖南市の古絵馬、湖北の馬頭観音像——「滋賀×午・馬・うま・神社仏閣」を軸に、文化としての面白さと、現地で役立つ実用性を両立させた内容です。この一編を携えて、琵琶湖の風とともに“うま”の旅へ出かけましょう。

干支の「午」とは?読み方・意味・相性の考え方

「午(うま)」は十二支の七番目で、読みは「ご/うま」。本来は年・月・日・時間・方位を表すための記号で、のちに動物の「馬」が結びつきました。時刻では「午の刻=正午ごろ」、方位では「南」を指します。「午前・午後」「正午」といった言葉に名残があるのはそのためです。旅の現地では、社寺の案内板に「巳巳」「申酉」など干支方位が登場することがあり、仕組みを知っていると境内図や古図の理解がぐっと進みます。干支は十干と組み合わさって六十干支となり、暦注・方角・方除けの思想にも影響を与えてきました。滋賀の神社仏閣では、授与所に「干支守」や「干支絵馬」が置かれることが多く、午年生まれに限らず、旅の記念として身につける人も少なくありません。午は本質的に「巡り合わせを示す符号」であり、動物としての馬は後世に付けられたイメージですが、両者が重なることで「勢い」「南中」「真っ只中」といった活力の象徴として親しまれてきました。滋賀の社寺を歩くときは、こうした暦の背景を小さな知恵として頭に入れておくと、案内文や古記の読み解きが一段と楽しくなります。

初午っていつ?稲荷信仰とのつながり

初午(はつうま)は「二月の最初の午の日」。伏見稲荷大社の神が稲荷山に降臨した日とされ、稲荷社では商売繁盛・五穀豊穣の祈りが最高潮に高まる縁日です。滋賀でも稲荷社の多くで特別祈祷や授与が行われ、地域色豊かな“初午さん”の風景に出会えます。大津の石山寺に隣接する「大森稲荷大明神」では、近年は二月第四土曜日に行事が組まれる年が多く(年により変更の可能性あり)、屋台や地元の方々の手による催しで賑わいます。稲荷社の目印は赤い鳥居、白い狐像、そして油揚げや稲荷寿司の供え物。祈りの対象は「稲の霊(いなり)」であり、狐はその神の使いという位置づけです。旅程を組む際は、干支の「午の日」をカレンダーで確認し、目的の稲荷社の公式告知をチェックするのが鉄則。各社で日取り・時間・授与体制が異なるため、遠方から向かう場合は前日までに再確認しておくと安心です。寒さの残る時期なので、防寒と手袋、ポケットサイズのカイロを用意しておけば、境内での待ち時間も快適に過ごせます。

馬と武家・交通の歴史:神社仏閣との関係

古代から中世にかけて、馬は軍事・交通・生産を担う重要な存在でした。地方の社では、雨乞いや豊作祈願に「神馬(しんめ)」を奉納したり、武家が武芸を神前に奉じる「流鏑馬」や「競馬(くらべうま)」が行われ、祈りと鍛錬が結びついた文化が育ちます。滋賀でもその系譜ははっきりと見られます。大津市の近江神宮では、天智天皇ゆかりの地らしく、表参道を駆け抜ける「流鏑馬神事」が毎年六月第一日曜に奉納され、地域の初夏を告げる光景として定着しました。近江八幡の賀茂神社では、中世の競馬神事を今に伝える「足伏走馬(あしふせそうめ)」が続き、騎手と馬の緊張感に満ちた走りが境内を震わせます。馬が担ってきたのは武威の誇示だけではありません。人と物資を運ぶ「道」の文化は、街道の整備、宿場の発展、供給網の確立を促し、神仏への参詣が広がる背景にもなりました。境内の狛犬ならぬ馬の像、神馬舎の白馬、馬具を描いた奉納額など、馬の痕跡を探しながら歩くと、祈りと交通の歴史が重なって見えてきます。

なぜ「絵馬」になったのか:本物の馬奉納から木札へ

かつては実際の馬を神に奉げる「神馬奉納」が行われましたが、経済的負担や飼育の難しさから、次第に土馬・木馬などの代用、さらに板に馬の絵を描く「絵馬」へと簡略化されました。平安期の記録にも絵馬の語が見え、のちには社殿の軒に掲げる大絵馬や、参拝者が願い事を書いて掛ける小絵馬が一般化します。滋賀は古い奉納絵馬の宝庫でもあります。とくに注目したいのが、湖南市(旧・甲賀郡石部町)の白山神社に伝わる室町時代・永享八年(1436)の作例。馬そのものだけでなく文芸や行事を主題とする絵もあり、地域の美意識と信仰の厚みが伝わってきます。旅先で大絵馬に出会ったら、題材、奉納年、奉納者の肩書に目を留めてみてください。寄進者の名から当時の社会像が浮かび、修理銘からは地域の保存努力が読み解けます。小さな絵馬を掛けるときは、吊り下げ用の紐を丁寧に結び、他の絵馬を覆い隠さない位置を選ぶと美しい景観が保たれます。歴史的な大絵馬は非公開や期間限定公開のことも多いので、観覧の可否は事前に確認しておきましょう。

仏教美術や伝承に登場する「馬」のモチーフ

仏教美術で馬と深い縁を持つ尊格が「馬頭観音(ばとうかんのん)」です。六観音の一尊として畜生道を救済すると語られ、動物・旅人・荷駄の安全を守る象徴として、街道筋や峠、舟運の要衝に石仏や木像が広まりました。滋賀・湖北は「観音の里」として名高く、長浜市の徳圓寺や全長寺には力強い馬頭観音像が伝わります。険しい憤怒相は煩悩を打ち砕く智慧の表れで、慈悲の働きはあくまで柔らか。里山の小堂にひっそり祀られる像に向き合う時間は、派手な祭礼とは異なる静けさで心を整えてくれます。拝観は常時公開ではない場合もあり、地域の文化財センターや寺院の告知で公開日・拝観方法を確かめるのが基本。交通の便が限られる集落もあるため、余裕を持った計画で訪ねたいところです。馬頭観音の前で、道中の無事と旅先で出会う人びとへの感謝をそっと手に込める――そんな所作が、馬とともに暮らした先人への敬意につながります。

滋賀で楽しむ絵馬&授与品の見どころ

馬が描かれた絵馬の探し方と見分け方

まずは授与所の「干支絵馬」と、拝殿の軒に掲げられた「奉納絵馬」に注目しましょう。馬が主題の絵馬には、武運長久や交通安全、家畜守護といった祈りが込められることが多く、武者装束や弓矢が描かれていれば武家ゆかり、田園や荷車が描かれていれば農耕・運搬の祈願が想像できます。近世の奉納額には、地域の名工が描いた大画面の「大絵馬」も多く、巻物や狂歌、行列図を通じて当時の娯楽や世相が映し出されます。湖南市の白山神社の古作のように、室町以前の貴重な作例が残る地では、修理履歴や保存の経緯が併記されていることも。写真を撮る際は、反射を防ぐため真正面だけでなく斜めからも撮り、解説札も記録しておくと後で整理が楽です。展示替えや非公開期間がある点、雨天時は保護のためビニール越し展示になる点など、現地の運用に従いましょう。馬の姿勢(歩様)や毛色、鞍や鐙の描写に着目すると、制作年代や画派の特徴に気づけるはずです。

願いごとの書き方・納め方の基本

参拝は「手水→拝礼→祈念」の順で心を整え、その後に授与所で絵馬を受けるのが基本です。願いは一枚につき一つに絞り、達成形の言い回しで簡潔に書きます。裏表の指定や記入欄がある場合は案内に従い、筆記具は油性マーカーが安心。雨天時は文字がにじみやすいので、屋根のある場所で記入し、軽く乾かしてから掛けるときれいに残ります。絵馬掛けでは、ほかの絵馬を覆わない位置を選び、紐を二重にして緩みにくく結びます。個人情報の観点から、氏名や住所を省略したい場合は「都道府県+姓名」程度でも問題ありません。古い絵馬の処分は、参拝した社寺に相談するのが最善です。郵送返納の可否、焼納の時期や方法は社寺ごとに異なるため、公式案内に従いましょう。旅程の都合で時間が限られるときは、事前に願い事の文言をメモしておくと、境内で慌てず丁寧に書けます。祈りの言葉を整える作業そのものが、心の準備になります。

初午シーズンの御朱印・授与品をチェック(※各社で異なる)

初午の前後は、稲荷社で限定御朱印や特別授与品が授与されることがあります。大津の石山寺に隣接する「大森稲荷大明神」では、地域に根差した“初午さん”が知られており、近年は二月第四土曜日の実施が多い傾向です(年によって変わる可能性があるため直前に公式確認を)。当日は、稲荷らしい赤いのぼりや狐面の飾り、稲荷寿司のふるまいなど、土地の温かな雰囲気に触れられます。混雑時は書置き御朱印のみになる場合もあり、列の整列・写真撮影の可否など現地の掲示に従いましょう。稲荷社は規模の大小差が大きく、小さな社では授与所が不定期開所のことも。遠方から向かう場合は、授与時間と交通を必ず事前に確認し、公共交通の便が限られる時間帯はタクシーや徒歩の代替動線も検討しておくと安心です。授与品は一期一会。転売目的の購入は厳に慎み、持ち帰った後は清潔で高い場所に安置し、感謝を込めて一年程度を目安にお返ししましょう。

かわいい馬モチーフのお守り・おみやげ案内

馬は「進む」「駆ける」のイメージから勝運・交通安全・仕事運の象徴として親しまれ、滋賀の社寺でも馬や弓矢をあしらった授与品に出会います。近江神宮では流鏑馬の開催期に関連モチーフの授与品が見られる年があり、近江八幡の賀茂神社は古式競馬の神事を伝える社として、馬にゆかりの絵馬や守りが並ぶことがあります。品揃えは季節や在庫に左右されるため、一期一会の出会いを楽しみましょう。持ち帰りの際は、曲がりや擦れを防ぐためにクリアファイルや厚紙封筒を用意しておくと安心です。家族や友人へのおみやげには、馬を描いた小さな木札、琵琶湖の風景とあわせたポストカード、干支の午をモチーフにした和小物などが実用的。自分用には、日常的に持ち歩けるお守り袋やストラップが便利です。授与品は宗教的な「預かり物」という意識を忘れず、破損や紛失を避けて丁寧に扱いましょう。

写真撮影や持ち帰りのマナーと注意点

社殿・宝物・仏像は撮影禁止や制限が設けられていることがあります。掲示と神職・僧侶の指示が最優先です。行事の撮影では、馬の進路に身を乗り出さない、フラッシュや連写音を控える、脚立や肩車で他者の視界を塞がないなど、安全と景観への配慮が欠かせません。大絵馬や古文書は劣化を招くため、フラッシュは厳禁。SNSに写真を投稿する際は、絵馬に書かれた他者の氏名が読める角度を避け、人物の顔や車のナンバーなど個人情報に配慮します。授与品は宗教品であることを踏まえ、商品レビュー的な扱いは慎重に。持ち帰りの際は平置きで折れや破損を防ぎ、雨の日はビニール袋で保護します。現地でのトラブルを防ぐため、撮影前に「撮影可否」「三脚可否」「公開範囲」を確認する一言が、地域の方との気持ちの良い関係づくりにつながります。

滋賀の行事・祭りで出会う「馬」

近江の春を彩る神事の基礎知識

滋賀で馬に出会う行事の双璧が、大津・近江神宮の「流鏑馬神事」と、近江八幡・賀茂神社の「足伏走馬(あしふせそうめ)」です。流鏑馬は毎年六月第一日曜、表参道に射場が設けられ、疾走する馬上から三つの的を射抜く華やかな奉射が行われます。観覧は無料ですが、有料の観覧席を設ける年があります。賀茂神社の足伏走馬は例年五月六日前後に執り行われ、約四百メートルの直線路を二騎ずつが駆け比べ、七頭の馬で勝敗を決する古式の競馬神事として知られます。犬上郡の多賀大社では、古例大祭で馬にまたがる役「馬頭人(ばとうにん)」が主役として行列を導き、地域の誇りとして継承されてきました。いずれの行事も、馬の体調と安全を最優先に、雨天中止や内容変更の判断がなされます。日程・観覧方法・交通規制は毎年の公式告知で確認し、混雑期は早めの来場を心がけましょう。

「流鏑馬」や騎馬の神事って?見る前に知っておきたいこと

流鏑馬は、疾走する馬上から長大な和弓で三つの的を射抜く神事で、的に矢が命中するたびに大きな拍手が起こります。近江神宮では天智天皇の故事「蒲生野の狩り」にちなみ奉納され、騎手は鎌倉風の狩装束で馬場を駆け抜けます。賀茂神社の足伏走馬は、直線コースを二騎ずつ走り、勝者が勝ち上がるトーナメント形式。七頭という数や所作の細部には、古式の作法が息づいており、掛け声や合図、旗の動きに注目すると理解が深まります。観覧のコツは、動線と安全柵を把握し、馬の進路を妨げない位置を選ぶこと。砂ぼこり対策にマスクや手ぬぐい、耳への負担を減らすために音量設定を事前に調整した録音機器を用意すると快適です。写真撮影は高速シャッターが有利ですが、フラッシュや過度な連写音は避け、係員の指示に従いましょう。

観覧・参拝の安全&混雑対策のコツ

未舗装の馬場や射場が多いため、歩きやすい靴と両手が空くバッグが基本装備です。開始三十分から一時間前には到着して、トイレ位置、飲料の購入場所、避難経路を確認しておきます。観覧席の場所取りは、係員の指示と立入禁止線を厳守。子ども連れは、人混みの圧力や視界の遮りを避けるため、最前列に固執せず、段差のある後方や斜め位置を選ぶと安全です。望遠レンズや自撮り棒、脚立の使用は可否が分かれるため、掲示を確認。暑さ・寒さ対策は季節に応じて徹底し、熱中症対策の飲料と塩分補給、冬はカイロと手袋を。馬は大きな音や急な動きに敏感です。歓声や拍手のタイミングは周囲に合わせ、フラッシュは使わないのが基本。帰路の混雑を避けるため、最寄り駅・臨時バスの時刻をあらかじめ把握し、迂回動線も検討しておきましょう。

雨天時・小さな子連れでも楽しむポイント

雨天中止・小雨決行など判断は主催者発表に従います。傘は視界を遮り、人と馬の安全を損なう恐れがあるため、レインジャケットと防水靴が実用的。カメラは防滴対策、スマホはストラップと防水ケースで落下・浸水を防ぎます。子ども連れは、耳栓や帽子、折りたたみチェア、簡易レジャーシートがあると待ち時間が楽。ベビーカーは段差や砂利で動かしにくい場面があるため、抱っこひもや体に密着するキャリアが動きやすいでしょう。授乳・おむつ替えの場所は事前に確認し、神事の最中は移動制限がかかることを念頭に余裕ある行程を。観覧の間に授与所や資料展示で歴史を学ぶ時間を挟むと、天候に左右されにくく、子どもの集中も保てます。

最新情報の調べ方(公式サイト・観光案内の使いこなし)

日程・開始時刻・観覧席・交通規制・中止情報は、まず神社の公式サイトと最新のお知らせを確認します。近江神宮は「流鏑馬神事」ページで当年の実施要項や観覧席の案内を掲載する年が多く、賀茂神社も「足伏走馬(あしふせそうめ)」の告知を更新します。滋賀県・市町の観光サイトは、アクセス・駐車場・周辺スポットまでまとまっていて便利です。SNSの投稿は現地感がつかめますが、未確定情報が交ざるので、最終判断は必ず公式発表で。直前は天気予報と公共交通の運行情報も合わせてチェックし、無理のない計画に整えましょう。

うま好きのためのモデルコース(1〜2日で満喫)

大津・坂本エリア:歴史と信仰を歩く半日プラン

【午前】近江神宮に参拝。楼門から拝殿へと進み、時間が合えば時計館宝物館で天智天皇と「時」に関する展示を見学。表参道の直線路は流鏑馬の舞台で、開催日以外に歩いても雰囲気が伝わります。【昼】神宮近くで琵琶湖の幸や郷土食を味わい、次の石山寺へ向けて京阪電車やバスで移動。【午後】瀬田川に臨む石山寺で堂宇と多宝塔を拝し、隣接の大森稲荷大明神に詣でて初午の由来に思いを馳せます。近年は二月第四土曜の実施が多い“初午さん”ですが、年により変動するため旅行前に確認を。時間に余裕があれば、比叡山の麓・坂本へ足を伸ばし、里坊と石畳のまちを散策。寺社の拝観時間と御朱印の受付時間は異なることがあるので、動線を先に決めておくとスムーズです。帰路は大津港で夕景を眺め、湖の色が変わる時間帯の静けさを味わいましょう。

近江八幡・安土エリア:町並み+社寺の名所めぐり

近江八幡駅からバスで賀茂神社へ。境内馬場は、古式競馬の神事「足伏走馬(あしふせそうめ)」の舞台です。開催日に合わせられなくても、森に抱かれた社叢の空気と案内板で歴史を辿れば理解が深まります。続いて日牟禮八幡宮へ移動し、八幡堀の水辺を散策。旧家と蔵が並ぶ町並みは、近江商人の歴史と水運の記憶を今に伝えます。昼は和菓子やコロッケなどの食べ歩き、午後は安土城郭資料館や城跡関連施設で戦国史の空気に浸るのも一案。終盤は八幡山ロープウェーで琵琶湖の眺望を楽しみ、日没前に駅へ戻ると動線がきれいです。徒歩と公共交通で完結するため、小さな子連れや写真散歩にも好相性。授与所の開所時間や御朱印対応は季節で変わるため、当日朝に最新情報を確認しましょう。

彦根・長浜エリア:城下町と寺社で「馬」ゆかりを探す

湖北は「観音の里」と呼ばれ、馬頭観音像の名品が点在します。午前は彦根城下で城と庭をめぐり、江戸の城下町の構造と人の流れを体感。午後は長浜方面へ移動し、徳圓寺や全長寺などで馬頭観音との出会いを求めます(公開日・拝観方法は事前確認が必須)。合間に黒壁スクエアでガラス工芸を眺めたり、商家町のカフェでひと休みしたりと、歩く速度を落として町の時間を味わいましょう。湖北の里山は夕方に光がやわらぎ、小堂や石仏の表情が豊かに見えます。車利用なら道の駅で地元野菜や湖魚の加工品を買い足す楽しみも。馬に守られてきた道の文化が、静かな景観の底に流れていることを感じられる一日になります。

湖西エリア:自然の絶景と静かな社を訪ねる

湖西は比良・比叡の山並みと琵琶湖の青が調和する、素朴で奥行きのあるエリア。観光化の度合いが控えめな社が多く、季節の花と鳥の声に包まれて参拝できます。湖岸道路をドライブしながら、小さな社や石仏に手を合わせ、地域の方に道を尋ねると、思いがけず馬の石像や道祖神に出会えることも。昼食は湖魚や湧水のそばを。夕方は湖畔でサンセットを眺め、風が止む瞬間の水鏡に鳥居や山影が映る時間を待つのも贅沢です。公共交通の本数が少ない路線があるため、時刻表を事前に確認し、ICカードの対応状況は利用予定の路線事業者の公式情報で直前にチェックしておくと安心です。無理のない工程にして、自然と社の静けさを味わいましょう。

季節別スケジュールとアクセスのコツ

春(三〜五月)は祭礼が続き、五月六日前後の賀茂神社「足伏走馬(あしふせそうめ)」がハイライト。初夏(六月)は近江神宮の「流鏑馬神事」(第一日曜)。真夏は屋外観覧が厳しいため、博物館・資料館・教化施設を組み合わせると快適です。秋は紅葉期に奉納行事や特別公開が増え、晩秋には賀茂神社の「馬上武芸奉納」が行われる年もあります。冬(二月)は初午の行事が中心。交通は、祭礼時に臨時駐車や規制が敷かれることがあるため、公共交通を基本に計画し、帰路の時刻を先に決めておくと安心です。ICカードの可否や臨時便の有無は各事業者の最新発表を確認し、荒天時の代替動線(別駅への徒歩や別路線のバス)も想定しておくと、旅が崩れにくくなります。

参拝準備とQ&A:午年・午の日に行くなら

吉日の考え方:初午・大安・天赦日の使い分け

行事や祈りの日取りを選ぶとき、稲荷社に縁深いのが「初午」、一般に祝い事で選ばれやすいのが「大安」、暦注上の最上吉日とされるのが「天赦日」です。とはいえ、もっとも大切なのは自分と同行者の安全と心の準備。混雑を避けたい場合は、行事当日ではなく前後の平日に静かに参拝しても願いの真価は変わりません。六十干支や九星、方位などの民俗的な考え方は、文化として知っておくと面白い知的背景になりますが、現地の案内やご祈祷の時間を優先に、無理のない日程で臨むのが基本です。願い事の内容が明確であれば、日取りは「背中を押す最後のひと押し」程度に考え、心身の整いを優先しましょう。

服装・持ち物チェックリスト(夏・冬・雨の日)

通年で必要なのは、歩きやすい靴、両手が空くバッグ、ハンドタオル、現金少額、身分証。夏は帽子、日焼け止め、折りたたみうちわ、塩分補給。冬は手袋、マフラー、カイロ、保温ボトル。雨天はレインジャケット、防水スプレー、速乾タオル、電子機器の防水ケース。行事観覧では簡易座布団や折りたたみチェアがあると待ち時間が楽になります。絵馬や御朱印は折れや擦れを防ぐためクリアファイルで保護し、授与品は底の固い紙袋に入れると型崩れしにくいです。長時間の屋外では体温調節が鍵。重ね着を基本にし、汗冷えを避けるための替えシャツもあると安心です。

御朱印をいただくときの流れとマナー

まずは参拝をすませ、授与所で「御朱印をお願いします」と一言添えて御朱印帳を開いた状態でお渡しします。向きは右開き、希望のページにしおりを挟んでおくとスムーズ。書置きの場合は折れないように台紙や封筒で保護します。初穂料(書費)は掲示の金額を用意し、お釣りの負担を減らす配慮を。混雑時は列の指示に従い、内容の質問は空いている時間に。撮影の可否は社寺ごとに異なり、御朱印・朱印箱・社務所内は撮影禁止のことも多いので注意しましょう。限定御朱印は枚数が限られるため、譲り合いの心がけが大切。スタンプラリーのように数を集めることより、参拝の思いを一筆に込めることを大切にしたいところです。

SNS時代の参拝ルール(撮影・投稿の注意)

人物が特定できる写真を公開する際は本人の同意が前提です。絵馬や芳名板に書かれた個人名が読み取れる角度の写真は避け、ナンバープレートや住所などの個人情報にも配慮しましょう。位置情報の即時公開は混雑や安全に影響することがあるため、投稿は帰路についてからでも遅くありません。行事の動画は、周囲の観覧者の視界を塞がない高さと姿勢で。マイクの風防、手ぶれ補正の設定などは事前に整え、神事の最中は大声の会話や過度な連写音を控えるのが礼儀です。撮影可能でも、祭礼や祈祷の本質は「祈り」。デジタルの記録と同じくらい、自分の目と心で味わう時間を確保しましょう。

よくある疑問まとめ(滞在時間・予算・トイレ・駐車場など)

単独参拝の目安は一社あたり三十分から一時間。行事観覧日は二〜三時間を見込みます。交通費・拝観料(寺院)・初穂料(祈祷)・授与品を合わせて三千〜五千円程度が目安ですが、観覧席を購入する場合は追加費用が発生します。トイレは境内にない社もあるため、駅や道の駅で事前に済ませると安心。駐車場は臨時・有料・台数制限など運用が多様で、祭礼時は公共交通が基本。バリアフリー情報は各社の案内ページに増えていますが、砂利や段差が多い境内もあるため、歩行に不安がある場合は杖や滑りにくい靴で備えましょう。ICカードの利用可否は路線ごとに異なるため、必ず利用予定の事業者の公式情報で最新状況を確認してください。

参考になる“うま”スポット(滋賀)

-

近江神宮(大津市):毎年六月第一日曜に「流鏑馬神事」。

-

賀茂神社(近江八幡市):五月六日前後「足伏走馬(あしふせそうめ)」、晩秋に「馬上武芸奉納」の年あり。

-

多賀大社(犬上郡多賀町):古例大祭で「馬頭人(ばとうにん)」が行列を導く。

-

石山寺・大森稲荷大明神(大津市):初午の行事は近年二月第四土曜の実施が多い(年により変動)。

-

白山神社(湖南市〈旧・甲賀郡石部町〉):室町・永享八年(一四三六)の奉納絵馬が伝わる。

-

徳圓寺・全長寺(長浜市):馬頭観音像で知られる寺院(公開日は要確認)。

まとめ

滋賀で「午・馬・うま」をテーマに歩くと、干支や初午といった暦の知恵、絵馬の歴史、そして馬とともに営まれてきた暮らしの記憶が、社寺の風景から立ち上がってきます。近江神宮の流鏑馬は、疾走と祈りが交差する初夏のハイライト。賀茂神社の足伏走馬(あしふせそうめ)は、古式の競馬を現代へつなぐ貴重な文化財です。湖南市の白山神社に伝わる古絵馬や、湖北の馬頭観音像に触れれば、馬が「神仏への捧げもの」「道を守る守護」として敬われてきたことが実感できます。最終的に旅を豊かにするのは、現地の人々への敬意と、安全・マナーへの配慮。季節ごとの表情とともに、滋賀の神社仏閣で、あなた自身の祈りの言葉を静かに結んでみてください。

コメント